| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- #북한산 문수봉 #북한산 승가봉 능선

- 지족불욕 지지불태 가이장구(知足不辱 知止不殆 可以長久)

- #붕당의 발생 #붕당의 형성 #붕당의 시작

- 해파랑길 8코스

- 성인대

- 김포 문수산

- 명동 성당 미사

- #윤두서 자화상 #공재 윤두서 자화상 #공재 자화상

- #건봉사 #고성 건봉사

- 김포 한재당

- #강화 나들길 18코스 #강화 나들길 18코스 왕골 공예마을 가는 길

- 북한산 만포면옥

- 티스토리챌린지

- #평화누리길 2코스 #평화누리길 1코스 #평화누리길 1~2코스

- 평화누리길 경기 구간 완주

- #대흥사 #해남 대흥사

- 평화누리길 7코스

- #강화나들길 3코스

- 미시령 성인대

- 평화누리길 3코스

- 군위 팔공산

- 오블완

- #조선 국왕의 일생 규장각 한국학 연구원 엮음 글항아리

- 평화누리길 4코스

- 해파랑길 20코스

- #조선 중기 정치와 정책(인조~현종 시기)

- 정서진 #정서진 라이딩

- 단양 구담봉

- 앙코르와트

- 해파랑길 48코스

- Today

- Total

노래하는 사람

서삼릉 효릉 & 태실 24.04.07 본문

주일 예배를 마치고 미리 예약한 3시 회차에 맞춰서 아내와 함께 가다.

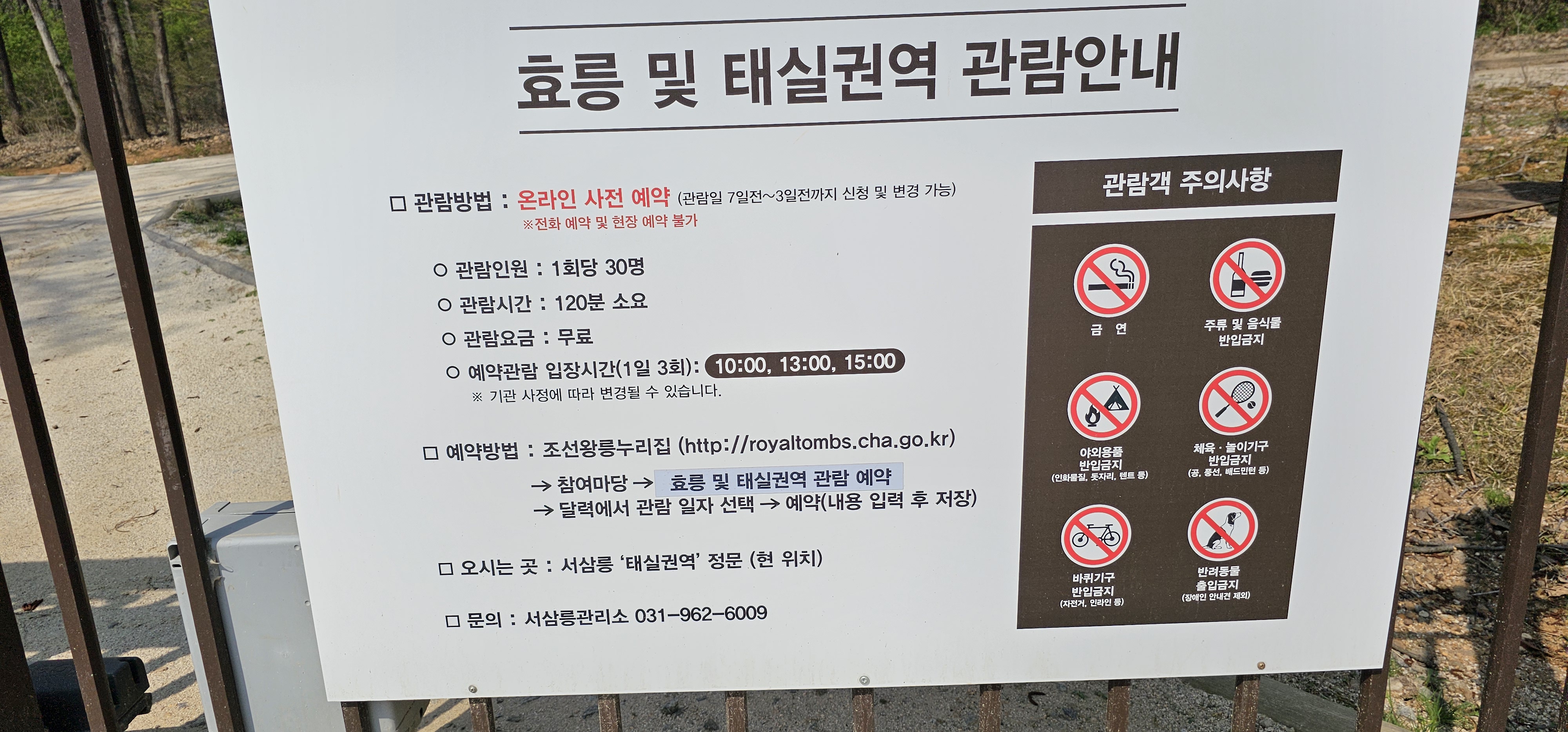

효릉과 태실은 예약한 사람만 한 회차에 20명씩 들어 갈 수 있다.

우리는 다른 사람이 없어서 아내와 둘만 해설사의 해설을 들으면서 오붓하게 다녀 올 수 있었다.

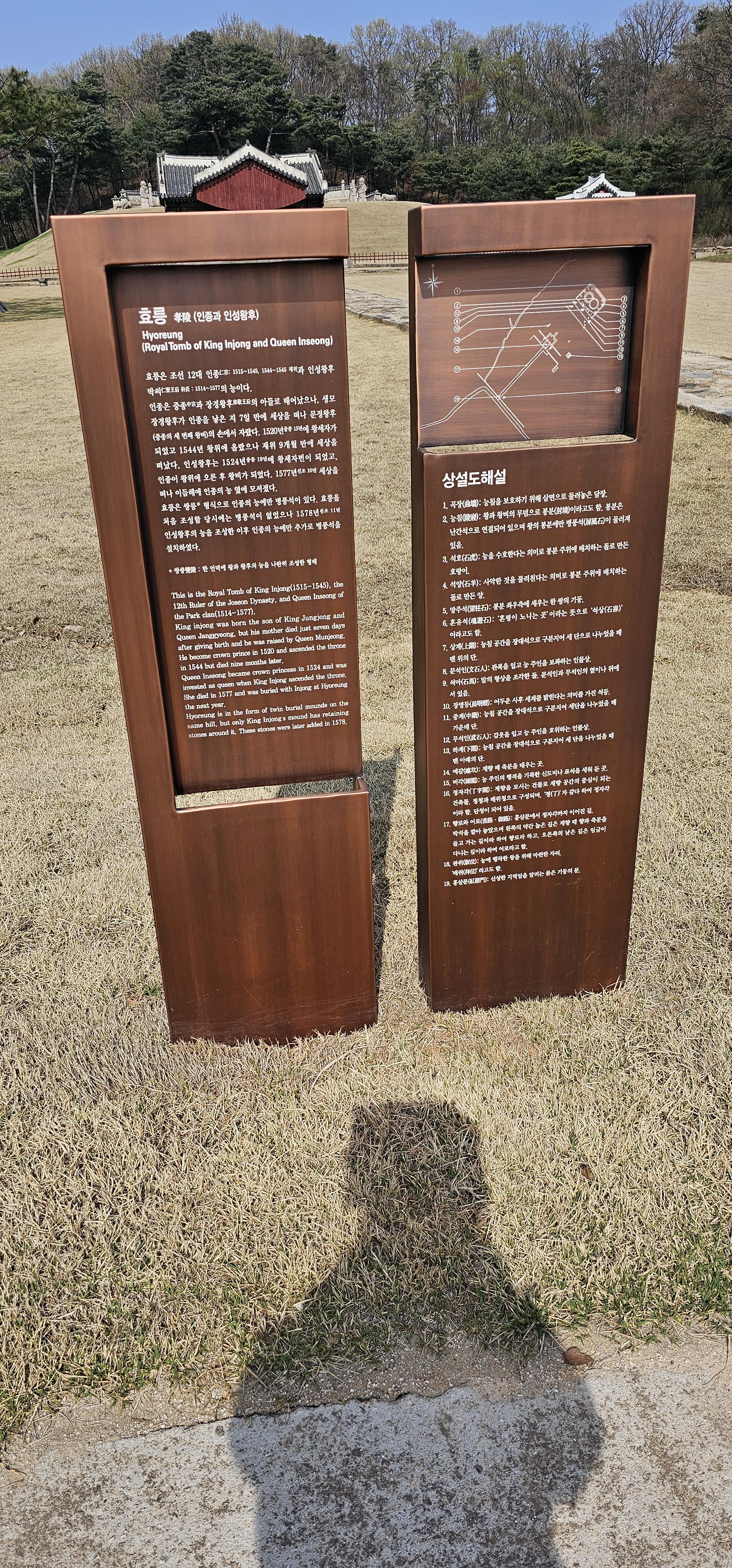

효릉(孝陵, 인종과 인성왕후)

위치 : 경기 고양시 덕양구 서삼릉길 233-126

조성 연도 : 1545년(명종 즉위), 1578년(선조 11)

왕릉 형식 : 쌍릉

조선왕릉 홈페이지에 의하면

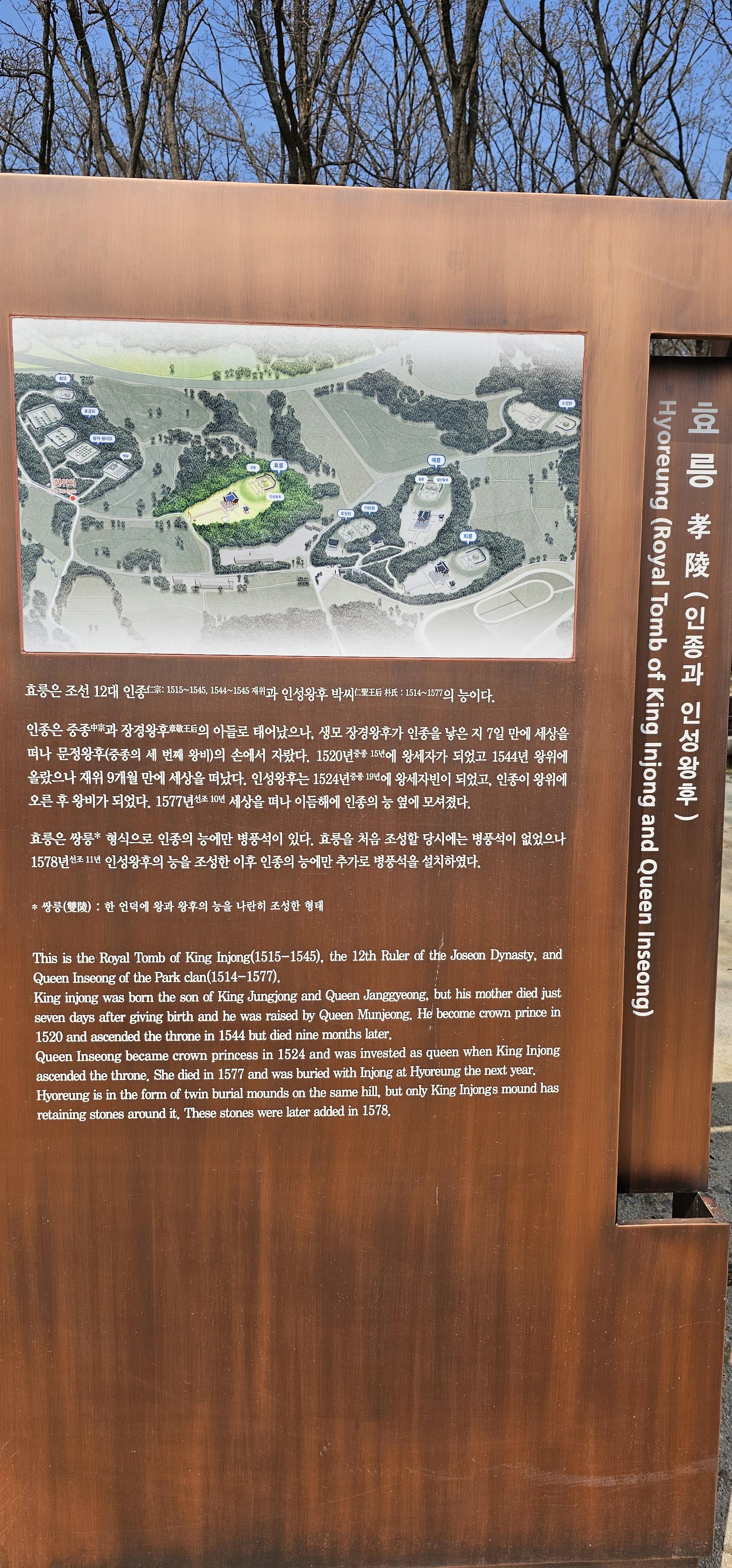

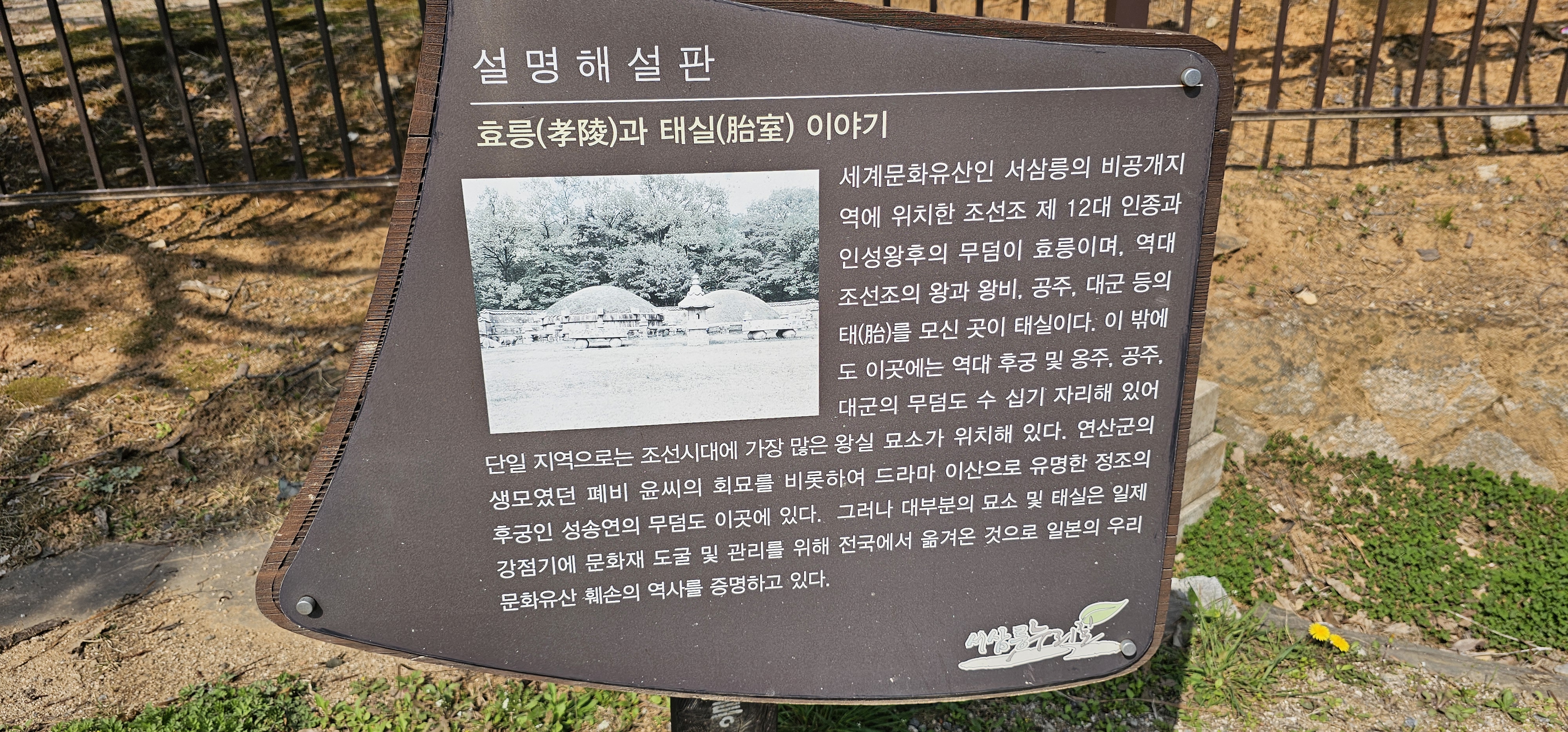

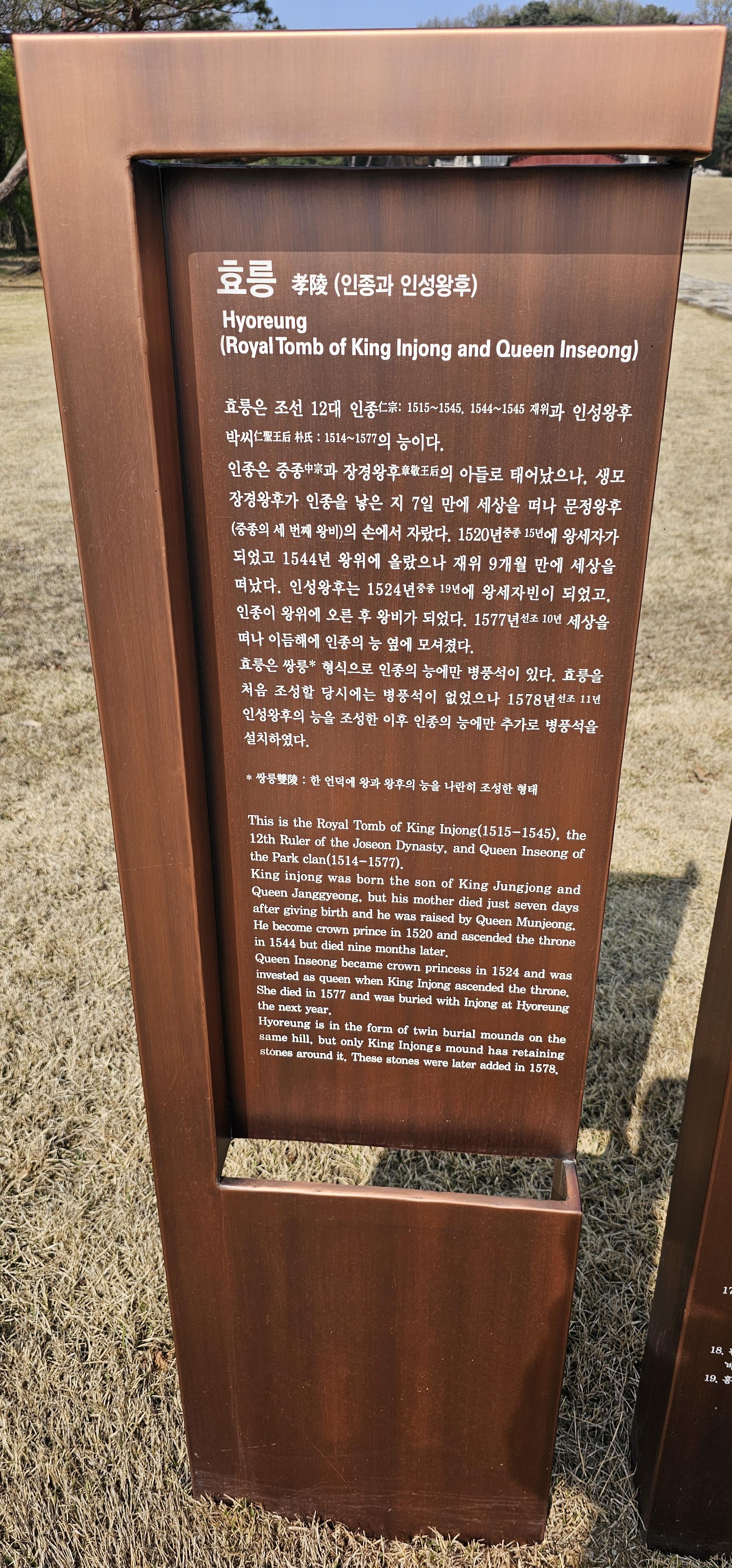

효릉은 조선 12대 인종과 인성왕후 박씨의 능이다. 효릉은 하나의 곡장 안에 봉분을 나란히 배치한 쌍릉(雙陵)의 형식으로, 앞에서 능을 바라보았을 때 왼쪽(서쪽)이 인종, 오른쪽(동쪽)이 인성왕후의 능이다. 효릉은 1545년(인종 1) 인종이 세상을 떠나자 당시 정릉(靖陵, 중종과 장경왕후 능) 서쪽 언덕에 조성되었고, 1577년(선조 10) 인성왕후가 세상을 떠나자 1578년(선조 11) 인종의 능 서쪽에 능을 조성하였다.

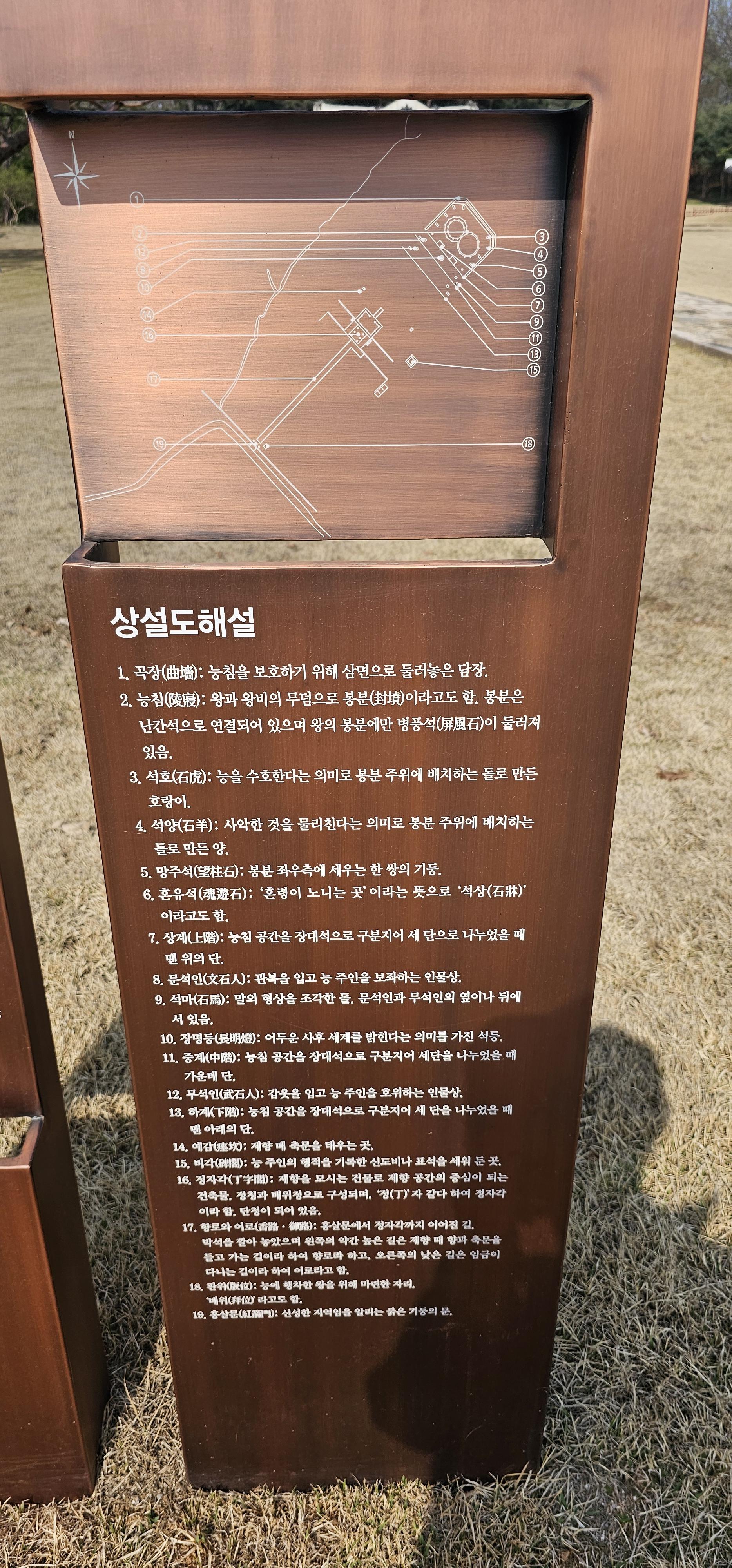

효릉의 능침 봉분은 난간석으로 두 봉분을 연결하였고, 인종의 능에만 병풍석을 둘렀다. 효릉 조성 당시에는 병풍석이 없었으나, 1578년(선조 11) 인성왕후의 능을 조성한 이후에 인종의 능에 추가로 병풍석을 세웠다. 그 밖에 문석인, 무석인, 장명등, 석상(혼유석), 망주석, 석양과 석호 등의 석물을 쌍릉의 형식에 맞게 배치하였다.

▷ 인종(仁宗) 이야기

인종(재세 : 1515년 음력 2월 25일 ~ 1545년 음력 7월 1일, 재위 : 1544년 음력 11월 20일 ~ 1545년 음력 7월 1일)은 중종과 장경왕후 윤씨의 아들로 1515년(중종 10) 경복궁 동궁 별전에서 태어났다. 1520년(중종 15) 왕세자로 책봉되었고, 1544년 중종이 세상을 떠나자 창경궁 명정전에서 왕위에 올랐다.

인종은 조선 역대 국왕 중 재위 기간이 가장 짧은(9개월(윤달 포함)) 왕이다. 재위기간 동안 기묘사화로 유명무실해진 현량과(賢良科, 인재를 천거하는 제도)를 다시 시행하고, 조광조의 신분을 회복 시켜주었다. 그러나 중종의 상을 치르면서 몸이 약해져 1545년(인종 1) 경복궁 청연루 소침에서 31세로 세상을 떠났다.

▷ 인성왕후(仁聖王后) 이야기

인성왕후 박씨(재세 : 1514년 음력 10월 1일 ~ 1577년 음력 11월 29일)는 본관이 반남인 금성부원군 박용과 문소부부인 김씨의 딸로 1514년(중종 9)에 태어났다. 1524년(중종 19) 왕세자빈으로 책봉되었고, 인종이 왕위에 오르자 왕비가 되었다. 인종과의 사이에서 소생을 낳지 못하였으며, 명종 즉위 후 공의왕대비(恭懿王大妃)가 되었다. 1577년(선조 10) 64세로 세상을 떠났다.

조선 왕릉에는 이 문양이 다 있다.

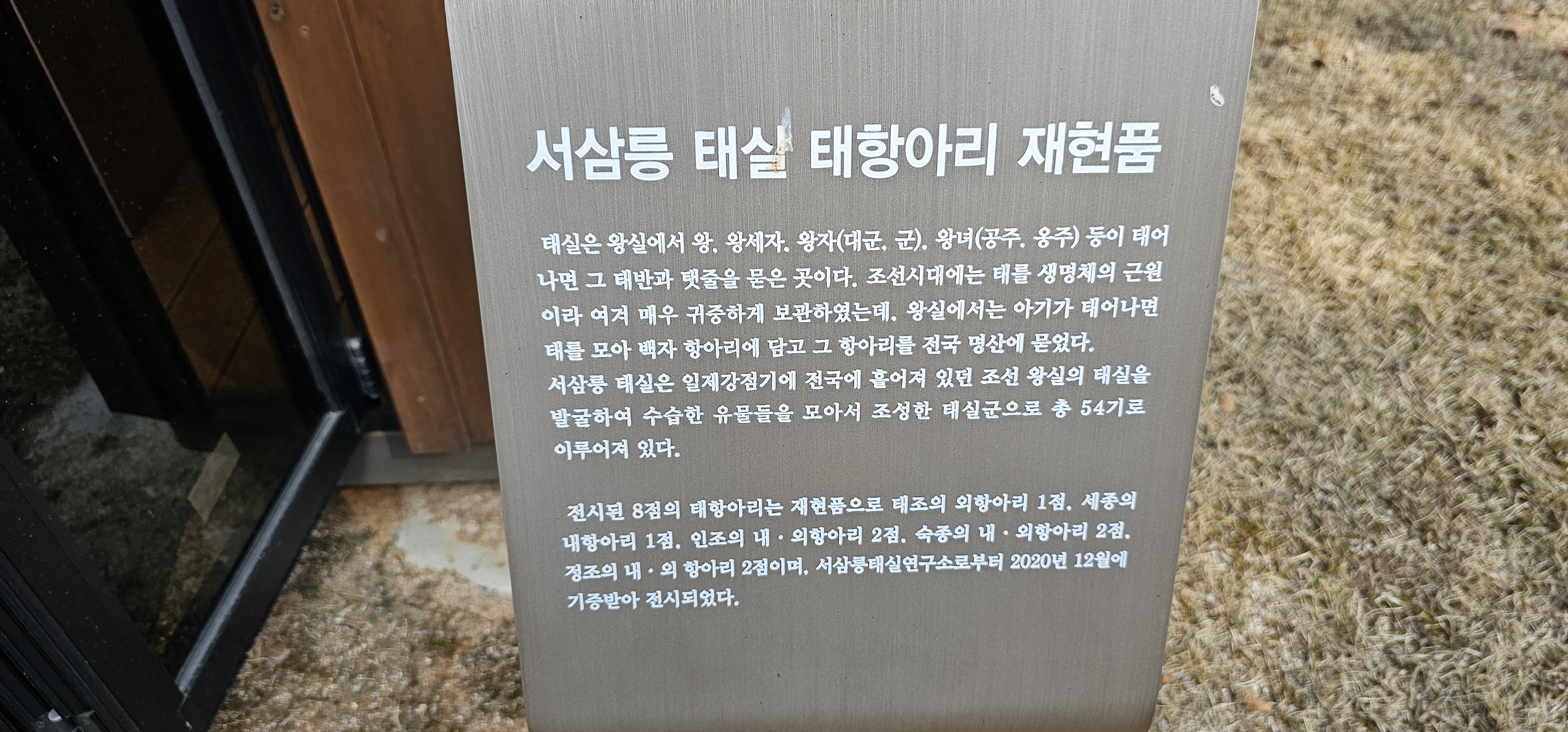

아래는 태실에 관한 설명(퍼 온 글)

조선 왕실 태실 왕손의 수복을 심어 태평성대를 꿈꾸다 위 시는 장유(張維, 1587~1638)의 칠언율시로, 인조 3년(1625) 인조의 넷째 왕자인 용성대군의 태실을 조성하기 위해 호남으로 떠나는 안태사 이명한(李明漢, 1595~1645)을 전송하며 쓴 것으로 보인다. 01.서산 명종대왕 태봉 전경 ©서헌강

왕손이 태어나는 경사가 이뤄짐에 燕禖弓韣早呈祥

기뻐하는 분위기 궁궐을 싸고 도네 喜氣葱葱繞未央

강보(襁褓)에 쌓인 준수한 기상 珠褓爭看壯髮秀

옥궤(玉櫃)에 성태를 깊이 보관하였어라 玉函深濩聖胎藏

백세토록 자손 번성하고 本支百世綿瓜盛

종사도 대대로 창성하리 宗社三靈奕葉昌

-「안태사 이 시랑 천장을 전송하며(送安胎使李侍郞天章)」 중-

생명존중과 왕실의 안녕을 기원한 태실

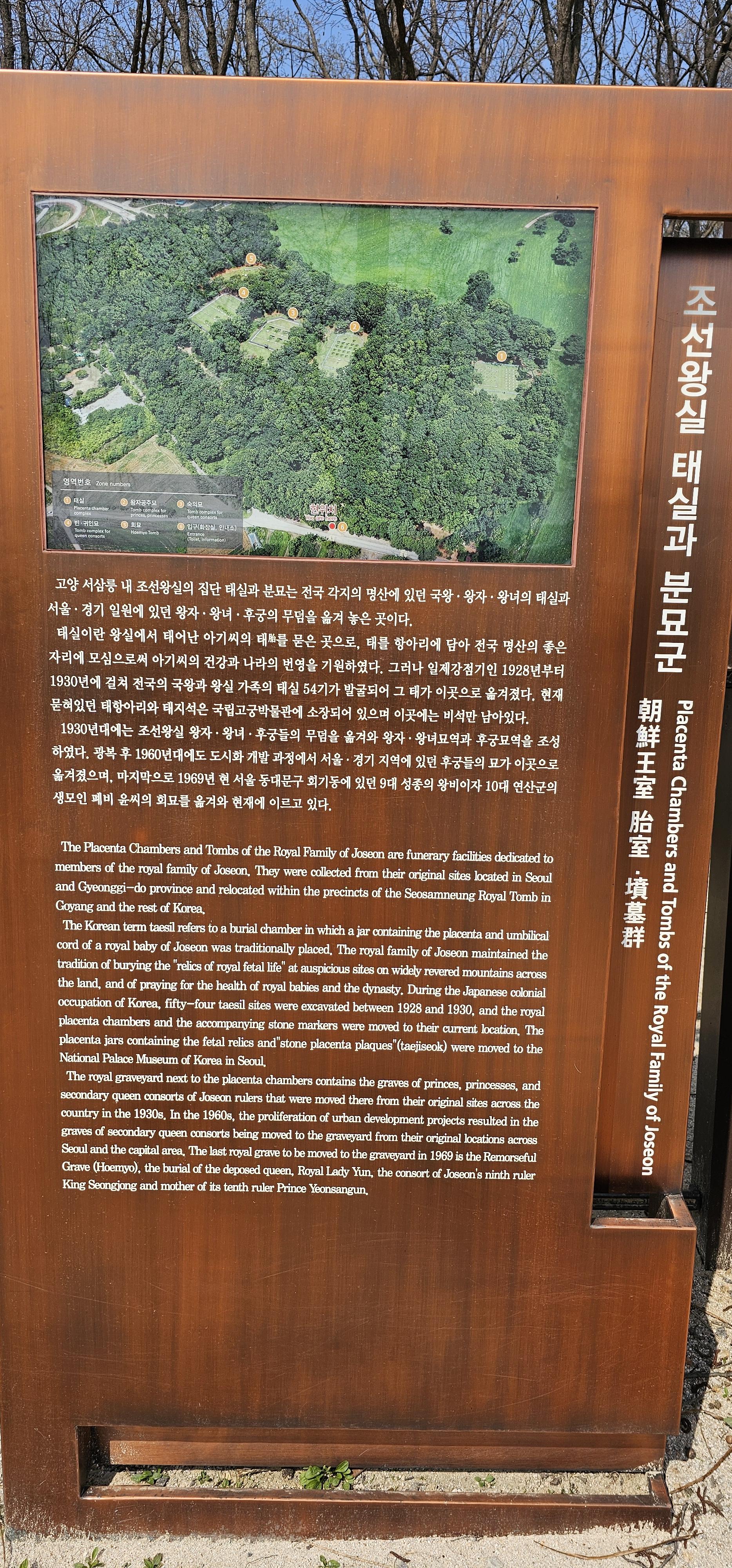

태(胎)는 태아의 탯줄과 태반으로 예로부터 생명의 근원이라 보아 출생 후에도 소중히 보관했다. 조선 왕실에서 태어난 아기 태는 의례에 따라 태실(胎室)을 만들어 봉안했다. 태실은 길지(吉地)를 선정하여 태항아리에 봉한 태를 땅에 묻고 석조물을 세워 완성한다. 생명의 시작이 풍수가 좋은 땅에 묻혀 태 주인이 평생 복 받기를 바라는 동시에 왕실과 국가의 안녕을 기원하기도 한다. 처음 아기가 태어나 지은 태실은 ‘아기태실’이라고 부르며, 태실 주인이국왕으로즉위하면 화려한 석조물을 올려 ‘가봉(加封)’을 한다. 태실은 조선 왕실의 깊은 역사와 함께 전국에 많이 남아 있어야 하나 안타깝게도 일제강점기를 기점으로 훼손되어 대부분이 고양시 서삼릉으로 옮겨 갔다.

일제 만행의 현장, 고양 서삼릉 집단 태실

고양 서삼릉 한편 외따로 떨어진 곳에는 조선과 대한제국의 태실 54기가 표석만 나열하여 안치되어 있다. 좌측에는 왕과 황제, 황태자의 태실 22기가 검은 비석들로 세워져 있고, 우측에는 왕실과 황실 가족들의 태실 32기가 화강암 비석들로 세워져 있다. 어쩌다 54기나 되는 조선 왕실 태실들이 모여 있게 되었을까. 이곳의 태실들은 일제가 전국에 흩어져 있는 왕실 태실 파괴와 손실을 방지한다는 명목으로 1928~1929년 옮겨놓은 것이다. 1928년9월10일 《매일신보》를 보면, 태실 29기를 경성으로 옮겨 왔고, 1929년 3월 1일 《동아일보》에는 태항아리 39개를 종로구 내수동에 임시 보관 후 추위가 풀리면 서삼릉으로 옮길 것이라는 기사가 실려 있다.

그러나 이 태실들은 온전히 안치되지 않았다. 옮기는 과정에서 촬영된 것으로 보이는 유리건판사진(국립중앙박물관 소장)을 보면, 사진에 검은색 동그라미 표식이 있는 태항아리는 1996년 국립문화재연구소가 서삼릉 태실에서 발굴한 태항아리에서 찾아볼 수 없다. 연구자들은 표식한 태항아리를 일제가 따로 관리하였을 것으로 추정한다. 표식한 태항아리 대부분은 현재 국립중앙박물관에 소장되어 있고 일부는 다른 국립박물관에 소장되어 있으나 확인되지 않은 것은 국외로반출되었을가능성도 크다. 태항아리와 지석을 제외한 태실 석조물들은 현장에 방치되다가 흩어져 버렸다. 1996년 서삼릉 태실 발굴조사 시 출토된 유물들은 모두 국립고궁박물관으로 이관되었다. 빈 땅에 태실인지 무덤인지 알 수 없는 모습으로 비석만 남아 있는 이곳은 주권을 잃은 나라의 비참함을 느낄 수 있다.

02.창경궁 성종대왕 태실 및 비 ©서헌강 03.서산 명종대왕 태실 및 비(보물) ©서헌강 04.서삼릉 태실 ©서헌강

궁궐 속 외로이 남아 있는 성종대왕 태실과 비

창경궁 전각들과 춘당지 사이 구릉 위에는 조선 9대 왕 성종의 태실과 비석이 있다. 본래 경기도 광주에 있었으나 1928년 일제가 옮겨 왔다. 사각형 기단석 위에 종 모양 태실이 있고 앞에 거북 모양 태실비가 서 있는 것이 거의 완전한 태실 모습이다. 다른 태실이 서삼릉으로 옮겨 간 반면 성종 태실만이 궁 안으로 옮겨진 이유도, 가장 상태가 좋아 서삼릉에 조성할 태실 표본으로 삼고 연구자료로 활용하기 위함이라고 밝히고 있다(「新設할 標本은 成宗의胎室」,《매일신보》, 1928.9.10.). 그러나 서삼릉에 조성된 집단 태실에는 단순한 표석만 나열하여 세운 것으로 보아 당초 내세운 목적은 이루어지지 않았고 귀한 왕실 유산만 훼손하게 되었다.

가장 온전한 태실 유산, 서산 명종대왕 태실과 비

충남 서산에는 조선 13대 왕 명종의 태실과 비석이 있다. 건립 기록이 조선왕조실록 등에 상세히 전해지고, 주변 환경을 포함한 본래 모습이 현존하는 태실 중 가장 온전히 남아 있어 2018년에 보물로 지정되었다. 지형을 보면 상왕산 동북쪽 평야에 따로 떨어져 우뚝 솟은 봉우리 위에 있어 태실로서 명당에 위치한다. 팔각 기단석 위에 종 모양 석물이 서 있고 그 주위에는 팔각 돌난간이 둘러져 있다. 태실 앞에는 총 3개의 비석[중종 33년(1538)태실건립 시 세운 비석, 명종이 국왕에 즉위한 후 가봉하면서 명종1년(1546)에 세운 비석, 종전에 세운 비석이 훼손되어 숙종 37년(1711)에 다시 세운 비석]이 있다. 지금의 모습은 1975년 복원한 것이다.

아래는 왕자 왕녀 묘

석인, 장명등, 망주석이 있다.

아래는 숙의 묘

아래는 빈, 귀인 묘

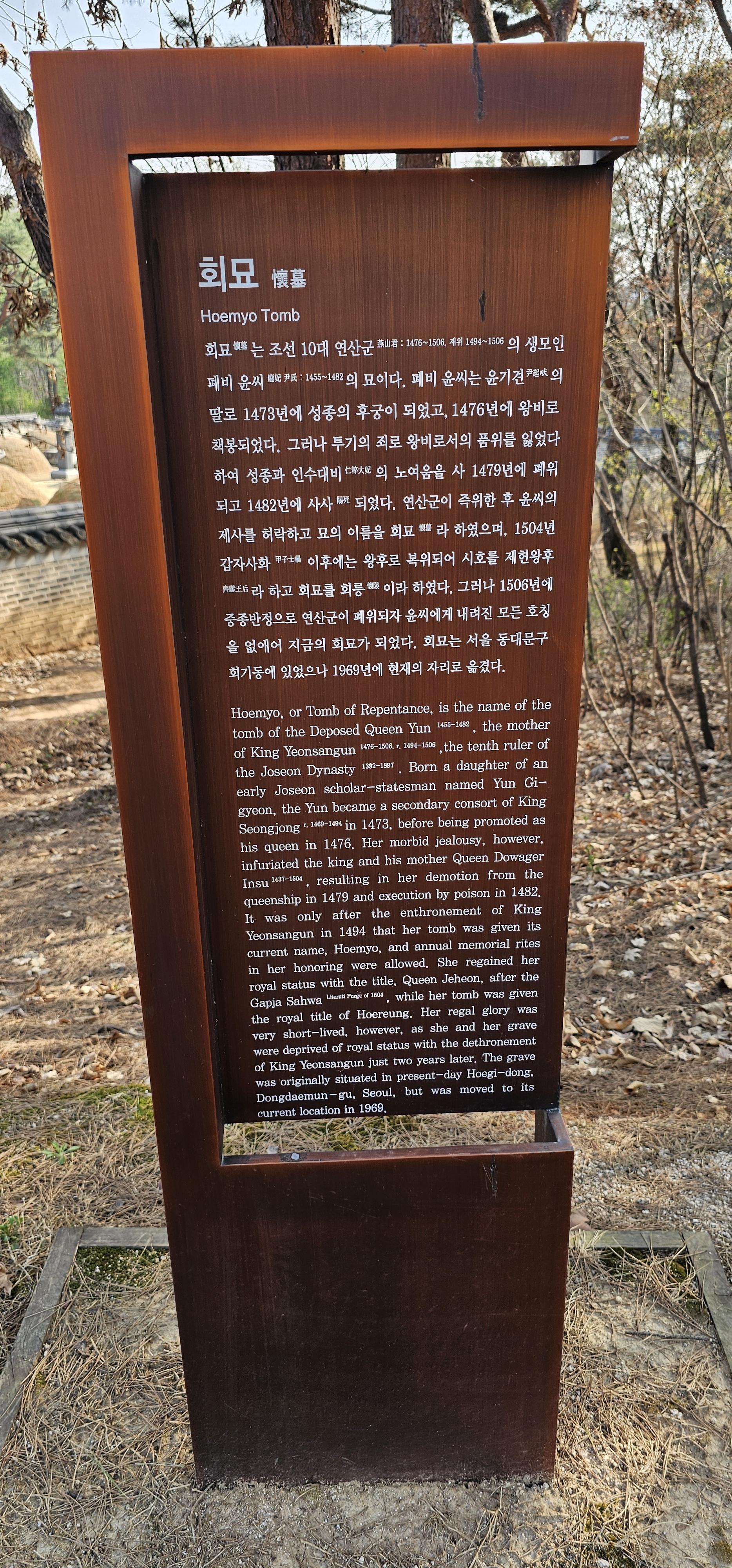

아래는 연산군의 어머니인 폐비 윤씨 묘

'궁,능,원,묘' 카테고리의 다른 글

| 칠궁 24.05.22 (0) | 2024.05.22 |

|---|---|

| 경복궁 24.05.13 (0) | 2024.05.13 |

| 남명 묘소. 24.04.04 (0) | 2024.04.04 |

| 영산군 이전 묘역 (0) | 2023.08.30 |

| 황사영 묘 (0) | 2023.08.14 |