| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- #강화나들길 3코스

- #윤두서 자화상 #공재 윤두서 자화상 #공재 자화상

- #건봉사 #고성 건봉사

- 해파랑길 8코스

- 평화누리길 3코스

- 미시령 성인대

- 명동 성당 미사

- #조선 중기 정치와 정책(인조~현종 시기)

- #조선 국왕의 일생 규장각 한국학 연구원 엮음 글항아리

- 지족불욕 지지불태 가이장구(知足不辱 知止不殆 可以長久)

- 평화누리길 4코스

- 앙코르와트

- 북한산 만포면옥

- #강화 나들길 18코스 #강화 나들길 18코스 왕골 공예마을 가는 길

- 김포 문수산

- 군위 팔공산

- #붕당의 발생 #붕당의 형성 #붕당의 시작

- #평화누리길 2코스 #평화누리길 1코스 #평화누리길 1~2코스

- 성인대

- 오블완

- #대흥사 #해남 대흥사

- 정서진 #정서진 라이딩

- 티스토리챌린지

- 평화누리길 경기 구간 완주

- 평화누리길 7코스

- 김포 한재당

- #북한산 문수봉 #북한산 승가봉 능선

- 해파랑길 48코스

- 단양 구담봉

- 해파랑길 20코스

- Today

- Total

노래하는 사람

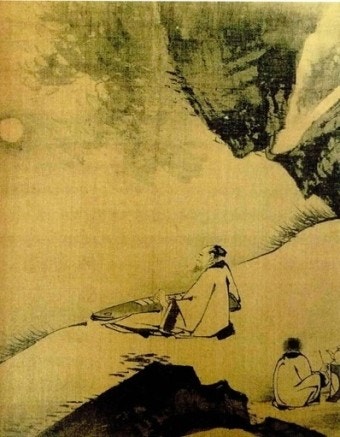

청소년을 위한 한국음악사(국악편) 송혜진 두리미디어 2011년 초판 7쇄 330쪽 ~4.14 본문

한국 국악사를 상당히 자세히 설명한 책.

황조가

꾀꼬리 오락가락

암수 서로 노니는데

외로워라 이 내 몸은

뉘와곰 돌아가랴

고구려 유리왕 3년 10월에 왕비 송씨가 세상을 떠났다.

곧 왕이 두 여인을 새 부인으로 맞아들였다.

하나는 골천 사람의 딸인 화희이며 또 한 여인는 한인의 딸인 치희라고 했다.

두 여인은 서로 시기하며 화목하게 지내지 못했다.

이의 왕이 동과 서로 두 궁을 짓고 각각 지내도록 하였다.

왕이 기산으로 사냥하다가 7일간 돌아오지 않았는데 그 사이 두 여인이 서로 싸웠다. 이때 화희가 치희에게 너는 한 나라의 천한 계집으로 그 무례함이 어찌 이 같을까 보냐고 욕을 하자 치희는 부끄럽고 분함을 이기지 못하여 제집인 한 나라로 돌아가 버렸다.

왕이 이 말을 전해 듣고 곧 말을 몰아 쫓았지만 치희는 노여워하며 돌아오지 않았다.

왕이 홀로 궁으로 돌아가는 길에 나무 아래에서 잠시 쉬다가 꾀꼬리(황조)가 짝을 지어 나는 것을 보고 느끼는 것이 있어 이 노래를 지었다.

공후인

임이여, 물을 건너지 마오

임은 그예 물을 건너시네.

물에 휩쓸려 돌아가시니

가신 임을 어이할꼬

조선 진졸 곽리자고가 새벽에 일어나 배를 저어나가고 있었다.

머리가 하얗게 센 한 미치광이가 머리를 풀어 헤친 채 병을 들고 물을 거슬러 건너는데 뒤따르는 그의 아내가 말렸으나 결국 그 늙은이는 물에 빠져 죽고 말았다. 이에 그 아내가 공후를 타며 노래를 불렀다.

그 노래는 마디마디 구슬프고 소리가 몹시 서글펐다.

노래를 마치고 그의 아내 또한 뒤따라 물에 몸을 던져 죽었다.

자고가 돌아와 그 아내 여우에게 아침에 본 그 광경을 이야기하여 주었더니 여옥이 그 말을 듣고 슬퍼하며 공후를 가지고 그 소리를 본받아 타니 듣는 사람이 모두 눈물을 흘리고 울었다.

그 소리는 여인 여용에게 전해지며 널리 퍼지니 이를 이르되 공후인이라고 한다.

이 공후인은 일찍이 중국에 널리 알려져서 이백을 비롯한 많은 시인들이 차운도 하였다.

양음류는 '중국 고대 음악 사고'에서 최초의 공후가 옆으로 뉘어서 타는 공후슬, 즉 와공후였으며 한나라 악부에 실린 공후인은 조선의 작품으로서 한대에 중국으로 전해진 것임을 밝혔다.

공흐인은 악곡의 명칭이고 작품명은 공무 도하가라고 하는데 일반적으로 공후인으로 통칭하고 있다.

정과정

정과정은 향과의 전통이 서서히 쇠퇴해갈 무렵에 탄생된 노래이다.

노래를 지은이는 정서인데 호가 과정이었으므로 흔히 정과정이라 알려진 인물이다.

정서는 고려 시대의 문인으로 인종과는 동서지간이었다.

그리고 이질인 의종이 즉위하자 정치적 사건에 연루되어 동네로 귀양을 가게 된다. 이때 정서는 세상이 조용해지면 곧 다시 부르겠노라는 의종의 약속을 믿고 소식이 오기만을 기다린다.

그러나 오래도록 다시 올라오라는 전갈이 없자 임금의 무심함을 이렇게 노래한다.

내 님믈 그리사와 우니다니

산접동새 난 이슷하요이다.

아니시며 거츠러신들 아으

잔월효성이 아르시리이다.

넋이라도 님은 한데 녀져라 아으 벼기시더니 뉘라시니이까

과도 허물도 천만 업소이다

경힛 마러신뎌

기웃 버뎌 아으

님이 나를 견리마 니즈시니잇가

아소 님하 도람 드르샤 괴오쇼셔

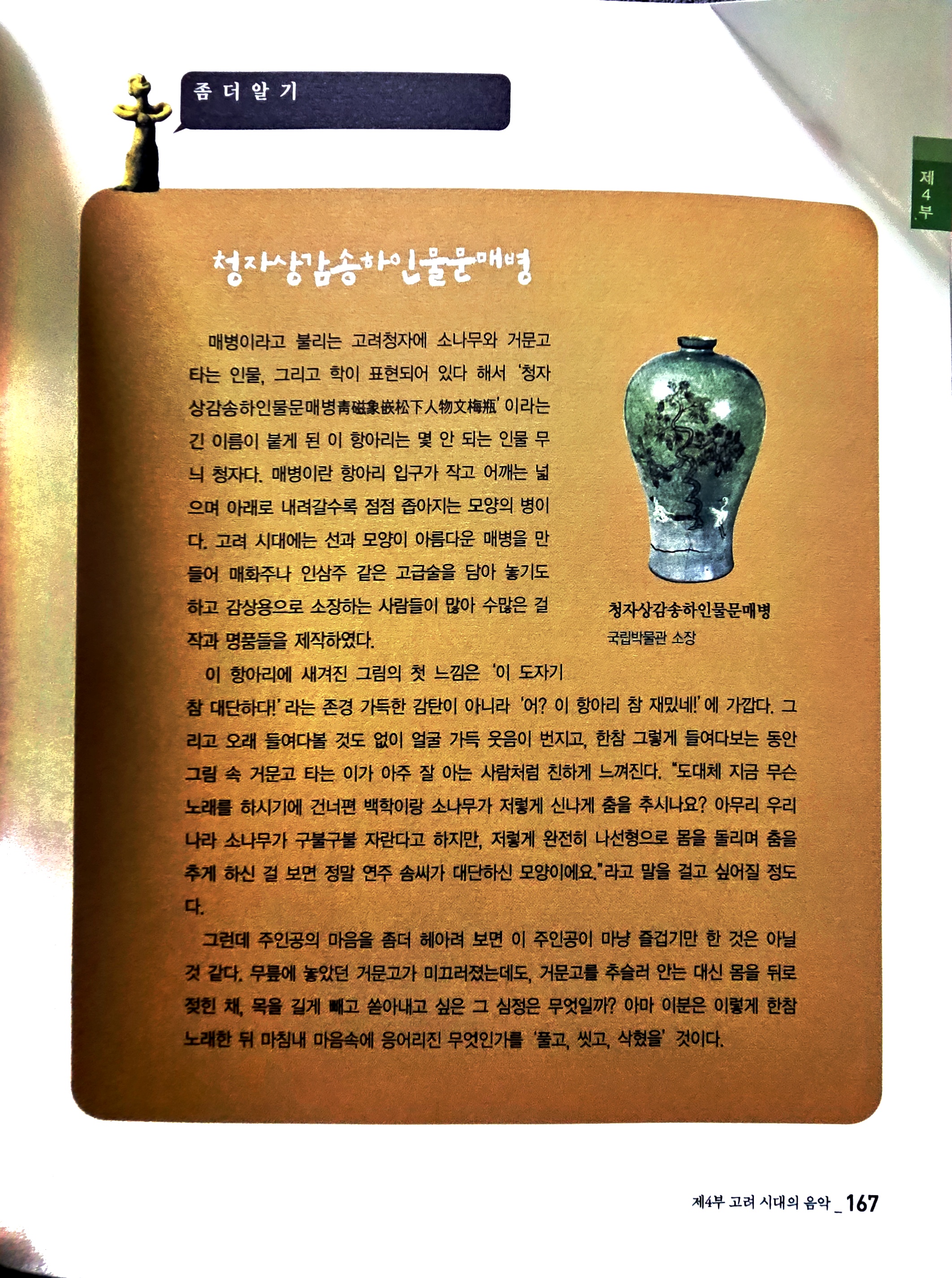

매병이란 항아리 입구가 작로 어깨는 넓으며 아래로 내려갈수록 점점 좁아지는 모양의 병이다.

성종은 6년 무렵 관료이자 음악의 밝은 성현 (1439~1504년)등의 인재를 등용하여 국가 음악을 잘 이어갈 수 있도록 조치하는 한편 신하들에게 율려신서 강독을 권하였다.

그리고 우리나라 음악에 가장 훌륭한 음악 문헌으로 평가되는 악학궤범 편찬이 성현을 중심으로 추진되었다.

악학궤범 편찬의 가장 중요한 음악 사적의의

1. 악학궤범 서문에 기술된 것처럼 시간 예술인 음악의 형체와 시행하는 법을 기록하여 음악의 전승이 단절되지 않도록 한 것이다.

2. 악학궤범은 조선 전기에 이루어진 폭넓은 악론 연구의 내용을 보여준다는 점에서 중요하다.

조선 전기에는 진양의 악서, 율려신서, 주례, 송사, 옥해, 문헌통고, 주례도, 예서, 대성악서, 악기, 대성악보, 석명, 풍속통의, 수서등의 문헌 연구가 활발히 전개되었는데 이 내용이 악학궤범에 기록되었다.

3. 악학궤범의 많은 내용은 궤범이라는 말처럼 기록된 내용을 그대로 따라하기만 하면 되는 구체적이고 실용적인 내용을 기술했다는 점이 특징적이다.

4. 악학궤범에는 삼국시대 이래로 궁중 공연을 통해 전승되어 온 노래들이 기록되었다. 악학궤범은 한글 창제 이후 편찬되었기 때문에 한글가사를 그대로 적을 수 있었다.

그 노래 중에는 정읍사, 동동 등도 포함되어 있어 공연 문화 속에 수용된 삼국시대의 옛 노래의 전승을 알 수 있게 해준다.

5. 악학궤범은 음악뿐만 아니라 국가 의례에 소용된 악가무를 종합적으로 다루었으며 특히 궁중 정재의 공연 내용 및 의복과 소품 등을 상세히 기록하였다는 점에서 귀중하다.

남성들을 위한 연회에서 여성 무용수가 춤을 추는 것도 큰 논란거리였다.

여성들의 가무는 아름답기는 하나 이를 금하는 것이 더 예에 맞다는 원칙이 우세했다.

그래서 여악이 필요하다는 주장과 이를 금해야 한다는 주장이 자주 엇갈렸고 조선 전기에는 여악이 때로는 허용되다가 때로는 금지되는 곡절을 겪는다.

그러다가 인조 이후에는 외연의 여악이 완전히 금지되고 어린 남자 아이들에게 가무를 가르쳐 참여시키게 된다.

유교적 원칙을 중시한 조선시대의 궁중문화 일면이 음악가와 무용수의 성별도 영향을 미친 것이다.

중세 교회 찬양대에서 같은 이유로 보이 소프라노가 노래한 것이 생각난다.

조선시대 궁중에서 음악을 사용한 예를 보면 증조가 화성행차 때 사용한 음악이 있고 화성 행궁에서 혜경궁 홍씨 회갑연에서

음악을 연주했다.

띠 국가 원로들을 위한 기로연에서 음악을 사용했고 외국 사신이 올 때 환영하기 위해 음악을 연주했다.

왕과 관리들의 행차를 위한 음악이 연주되었고 과거에 급제한 자들의 삼일유가 행차에도 음악이 연주되었다.

지방 관아의 연희에서도 음악이 연주되었고 섣달 그믐날의 나례에서도 음악이 연주되었다.

시조창은 영조때 시작된 것으로 보이며 가객 이세춘이 시작한 것으로 추정(영조대의 문인 신광수가 '관서악부에서 일반 시조에 장단을 배열한 것은 장안에서 온 가객 이세춘'이라고 밝힌 일이 있다.

조선 후기 풍류방의 명인들로는 김천택,김수장,안민영이 있다.

김천택의 청구영언, 김수장의 해동가요, 박효관과 안민영 공저의 가곡원류라는 책을 이들이 펴냈기 때문이다.

그외에 가곡의 장단체계를 정리한 가객 장우벽, 시조창을 처음 부른 가객 이세춘, 조선 후기 가곡계의 원로 박효관이 있다.

풍류노래를 전문적으로 부르는 이들을 가객이라 하고 거문고 주자들을 금객이라 불렀다.

용재 성현은 악학궤범을 편찬했고 용재총화 허백당집등을 남겼다.

용재와 허백당은 그의 호다.

최고의 거문고 연주자로 이마지가 있고 성현은 그에게서 배웠다.

김복근도 성현의 지기로 금은고 명인이다.

김성기는 숙종, 경종대 신화적인 명성을 남긴 천민 출신의 금객이다. 무엇보다 뛰어난 거문고 연주자로 알려졌지만 비파 솜씨도 그에 못지않았고 또 퉁소 연주에도 일가견이 있었다. 그러나 김성기는 이런 화려한 전성기를 누리던 중 홀연히 무대를 버리고 서강으로 들어가 낚싯배를 부리는 어옹(뱃사공)이 되었다.

17세기 비파 연주자로 송경운이 있고 해금 명인 유우춘이 있으며 대금 명인 정약대가 있다.

모흥갑, 송홍록이 판소리의 명창들이었다.

고수관, 염계달등도 있다.

산조는 기악 독주곡으로 19세기 말 영암 사람 김창조에 의해 시작되었다.

'아리랑 아리랑 아라리요. 아리랑 고개로 넘어간다. 나를 버리고 가시는 님은 10리도 못 가서 발병난다.'

이 노래는 1926년에 개봉된 춘사 나운규의 영화 '아리랑'의 주제 음악으로 탄생되었다.

이왕작 아악부의 원로 가야금 연주가 명완벽이 있고 대금명인 김계선이 있었다.

가곡과 가사 분야에서는 하규일 명인이 독보적이었다.

20세기 판소리 5명창

김창환, 송만갑, 이동백, 김창룡, 정정렬

'독서' 카테고리의 다른 글

| 아침형 인간 사이쇼 히로시 저 최현숙 역 한스미디어 2012년 1판 40쇄 204쪽 ~4.17 (0) | 2025.04.18 |

|---|---|

| 오직 독서뿐 정민 김영사 2013년 1판 9쇄 405쪽 ~4.17 (0) | 2025.04.17 |

| 천자문 인문학 한정주 다산북스 2016년 391쪽 ~04.07 (0) | 2025.04.07 |

| 유머의 법칙 임봉영 미래지식 2010년 초판 6쇄 239쪽 ~3.31 (0) | 2025.03.31 |

| 왕과 나 이덕일 역사의 아침 2013년 367/374쪽 ~3.29 (0) | 2025.03.29 |