| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 김포 문수산

- 평화누리길 경기 구간 완주

- #붕당의 발생 #붕당의 형성 #붕당의 시작

- 김포 한재당

- 평화누리길 4코스

- 앙코르와트

- 평화누리길 7코스

- #평화누리길 2코스 #평화누리길 1코스 #평화누리길 1~2코스

- 정서진 #정서진 라이딩

- 평화누리길 3코스

- #윤두서 자화상 #공재 윤두서 자화상 #공재 자화상

- 명동 성당 미사

- #조선 국왕의 일생 규장각 한국학 연구원 엮음 글항아리

- 지족불욕 지지불태 가이장구(知足不辱 知止不殆 可以長久)

- #강화나들길 3코스

- 해파랑길 20코스

- #대흥사 #해남 대흥사

- #북한산 문수봉 #북한산 승가봉 능선

- 성인대

- 미시령 성인대

- #건봉사 #고성 건봉사

- #조선 중기 정치와 정책(인조~현종 시기)

- 오블완

- 단양 구담봉

- 해파랑길 8코스

- 티스토리챌린지

- 군위 팔공산

- 북한산 만포면옥

- 해파랑길 48코스

- #강화 나들길 18코스 #강화 나들길 18코스 왕골 공예마을 가는 길

- Today

- Total

노래하는 사람

인왕제색도(仁王霽色圖) 본문

인왕제색도(仁王霽色圖)

지난주에 트래킹을 가면서 양천구 마곡동 궁산 아래 있는 겸재 정선 미술관(https://song419.tistory.com/m/4624)을 들렀습니다.

많은 영인본과 원화 9점도 있었습니다.

오늘은 그의 득의작 인왕제색도에 관한 이야기를 하려고 합니다.

겸재 정선의 인왕제색도는 조선 후기의 대표적인 화가 겸재 정선(鄭敾, 1676~1759년)이 그린 진경산수화(眞景山水畵)로 국보 제216호로 지정된 그림입니다.

이 그림은 비가 갠 후의 인왕산의 모습을 그린 그림으로 정선 특유의 필묵법(筆墨法)이 잘 드러난 작품입니다.

우람한 바위와 웅장한 산세를 강조하고

먹의 농담(濃淡)을 활용하여 비 갠 뒤의 깨끗한 인왕산과 운무(雲霧)등을 잘 표현하고 있습니다.

특히 아래위로 움직인 힘찬 붓질로 산의 질감과 강한 기운 즉, 기운생동(氣韻生動)을 잘 표현했으며 거친 바위의 질감 표현이 아주 인상적입니다.

위 그림을 확대해보면 붓질한 방향이 잘 드러납니다.

이 외에도 인왕산을 그린 겸재의 그림이 몇 점 더 있습니다.

위의 그림에도 인왕산이라고 오른쪽 위에 적혀 있습니다.

이 그림은 현재 북한에 있어 자세한 내용은 알기 어렵습니다.

이 외에도 인왕산 백운동 계곡을 그린 그림 등이 있습니다.

아래 그림은 인왕산 아래 수성동 계곡을 그린 그림으로 선비들이 지나간 뒤에 있는 계곡의 돌다리는 기린교로 불리며 지금도 남아 있습니다.

다만 겸재가 살던 시대의 것인지는 모르겠습니다.

이 그림에서는 선비들이 유산을 즐기고 있습니다.

이 선비들 가운데 겸재도 함께 있을까요?

흔히 겸재를 우리나라 진경산수화의 시조로 말합니다.

진경산수화란 중국풍의 이상적인 산수를 그리던 기존 방식에서 벗어나, 실제 조선의 자연을 사실적으로 묘사하면서 거기에 자신의 느낌이나 감정이 표현된 작품을 말합니다.

겸재는 공재 윤두서와 현재 심사정과 함께 조선의 3재라고 불리기도 합니다.

같은 시대 산수화 분야의 개척자로는 공재 윤두서(1668~1715년)도 빼놓을 수 없습니다.

공재는 고산 윤선도의 증손자로 명문가의 후손이었습니다.

다만 겸재는 노론 계열의 인사들과 교류했고 공재는 남인 계열이어서 같은 시대를 살았지만 친밀한 교류는 별로 없었던 것 같습니다.

공재는 1693년 진사시에 합격하였으나 당파 싸움에 환멸을 느끼면서 벼슬을 포기하고 학문과 시서화에 열중했습니다.

공재는 금수저로 태어났고 생계를 위해 따로 일하지 않아도 되어서 예술에 매진할 수 있었습니다.

다산 정약용이 그의 외증손자입니다.

공재는 1712년 이후 고향에서 작품활동을 하다가 84세까지 장수한 겸재에 비해서 1715년 48세의 비교적 이른 나이에 세상을 떠났습니다.

공재의 자화상은 조선 미술사에서 특별한 위치를 차지하고 있습니다.

https://song419.tistory.com/m/2952

공재 윤두서 자화상 2021-02-06

전부터 공재 자화상을 보고 싶었는데 인터넷에 보니까 해남 녹우당에 그 원본이 전시되어 있다고 한다. 그래서 일산에서 해남을 멀다는 생각 없이 가게 되었다. 막상 가서 제2 전시실에 전시되

song419.tistory.com

고산의 집안에 관해서는 아래 글을 참조하기 바랍니다.

https://song419.tistory.com/m/2950

해남 녹우당 21-02-02

성수 부부와 함께 가다.공재 윤두서의 자화상이 이 녹우당에 있다고 해서 가게 되었다.그런데 막상 가 보니 원본은 보관상의 이유로 전시관에 전시되어 있지 않고 따로 보관하고 있다고 한다.영

song419.tistory.com

겸재는 인왕산 아래에서 한미한 가문의 자손으로 태어났습니다.

지금의 경복고등학교 자리인 청운동에서 태어나 화가로서 성공한 후에 옥류동 입구 옥인동으로 이사를 가서 살았다고 합니다.

도화서 화원생활도 했다는 주장도 있지만 단원 김홍도처럼 전문적인 도화서 화원으로 살지는 않았습니다.

삼연 김창흡을 스승으로 만나서 그의 도움으로 관직에도 나가고 후에 하양 현감, 청하 현감, 양천 현령 등의 지방관도 지내고 의금부 도사도 지냈습니다.

김창흡(1653~1722)은 김수항의 아들들, 그 유명한 6창 가운데 한 명입니다.

아버지와 숙부 김수흥, 맏형 김창집이 다 영의정을 지낸 막강한 장동 김문 집안입니다.

거슬러 올라가면 병자호란 때 척화를 외치다가 청나라에 포로로 잡혀간 김상헌이 증조부입니다.

이런 대단한 집안인 삼연의 제자가 된 덕분에 겸재는 위에서 말한 관직에도 나갈 수 있었습니다.

삼연은 이런 좋은 가문에 태어난 금수저였던 덕분에 평생을 관직에 나가지 않고 학문과 문학에 몰두하며 살 수 있었습니다.

제자 겸재를 데리고 금강산 유람을 다니기도 하고 아버지와 맏형 농암 김창집이 당파 싸움 때문에 사사되자 아예 세상을 등지고 설악산으로 들어가서 살기도 했습니다.

이때 그는 지금의 백담사 위에 영시암을 짓고 다시는 세상에 나오지 않으려고 했습니다.

영시암이라는 이름이 시위를 떠난 화살이란 의미이니 그의 마음을 짐작할 수 있습니다.

하지만 그를 도와주던 찬모가 호랑이에게 물려 죽는 사고를 당하자 여기를 나올 수밖에 없었습니다.

그는 한 때 삼부연 폭포가 있는 철원 용화동에도 살았다는 기록이 있습니다.

그의 호 삼연도 삼부연 폭포에서 따왔습니다.

https://song419.tistory.com/m/3573

삼부연에 반한 김창흡 2022-06-13

철원군청이 있는 지포리에서 용화 저수지로 올라가다 보면 터널이 하나 있고 바로 앞 왼편에 삼부연 폭포가 있습니다. 저는 군에 있을 때 이곳 용화동 op에서 파견생활을 했습니다. 아래 지도에

song419.tistory.com

겸재는 금강산 가는 길목에 있는 철원에서 삼부연 폭포를 그리기도 했습니다.

겸재보다 5살 많으며 당대 최고의 시인으로 평가받는 사람 중 한 사람인 사천 이병연과는 같은 삼연의 제자로 막역한 사이였습니다.

사천은 많은 기행시(紀行詩)를 남겼으며, 그의 작품은 자연을 노래하면서도 철학적 깊이를 지닌 것이 특징입니다.

겸재와 함께 금강산을 유람하며 교류했던 기록이 남아 있습니다.

겸재가 금강산을 그림으로 남겼다면, 사천은 이를 시로 표현했다고 볼 수 있습니다.

그의 작품은 조선 후기 산수문학과 회화의 조화를 보여주는 중요한 자료로 평가받고 있습니다.

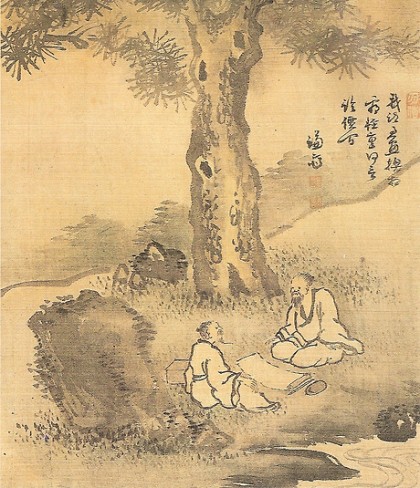

아래의 그림은 겸재와 사천이 나무 아래 풀밭에 앉아서 자신들의 그림과 시를 서로 바꾸어 보는 장면을 그린 그림입니다.

둘이 얼마나 친했는지 짐작이 가지요?

위의 그림 오른쪽 위에는 이렇게 적혀 있습니다.

我詩君畵換相看

輕重何言論價間

"내 시와 그대 그림을 서로 바꿔보는데

경중을 어떻게 말로 할 수 있으며 값으로 따질 수 있겠는가"

위의 글은

'경교명승첩(京郊名勝帖)' 첫머리에 이병연이 아래의 시를 써서 보낸 편지에 나오는 글이라고 합니다.

아시군화환상간(我詩君畵換相看)

경중하언논가간(輕重何言論價間)

시출간장화휘수(詩出肝腸畵揮手)

부지수이갱수난(不知雖易更雖難)

"나의 시와 그대 그림을 서로 바꿔보는데

경중을 어떻게 말로 할 수 있으며 값으로 따질 수 있겠는가

시는 마음에서 나오고 그림은 손으로 휘두르는데

어느 것이 쉽고 어느 것이 어려운지 알 수 없다네"

또 사천의 아래와 같은 시가 있습니다.

두 사람의 브로맨스가 강하게 느껴집니다.

“자네와 나는 합쳐야 왕망천이 될 텐데

그림 날고 시(詩) 떨어지니 양편이 다 허둥대네.

돌아가는 나귀 벌써 멀어졌지만 아직까지는 보이는구나.

강서에 지는 저 노을 원망스레 바라보네."

(爾我合爲王輞天)

(畵飛詩墜兩翩翩)

(歸驢己遠猶堪望)

(炒愴江西落照川)

젊은 남녀 연인도 아닌 두 사대부가 이런 시를 나눌 정도면 얼마나 두 사람이 친했는지 짐작이 가지요.

이 시가 쓰인 시기는 두 사람이 헤어진 1740년으로 알려져 있습니다.

이병연의 나이는 69살, 정선의 나이는 64살이었습니다.

양천 현령에 제수된 정선이 임지로 떠나는 길이었습니다.

양천은 지금의 서울 양천구 마곡동 근처입니다.

겸재 정선 미술관이 지금은 마곡동 궁산 아래 자리 잡고 있습니다.

교통이 불편한 조선시대이긴 했으나 서촌에서 한강만 건너면 바로 양천입니다.

고작 ‘양천 현령’으로 떠나는 사람에게 뭘 그리 멀리 간다고 이별이 원망스럽네 어쩌네 하고 수선을 떨었을까요?

등산이나 트래킹을 좋아하는 사람들은 인왕산을 올라갈 수도 있고 근래에는 인왕산 둘레길도 완성했습니다. 수성동 계곡에서 인왕산을 바라보며 겸재를 만나보는 것도 색다른 즐거움이 될 것입니다.

그림을 비롯한 예술 작품이 좋은 점 가운데 하나는 같은 작품에서 어떤 사람은 A를 발견하고 또 어떤 사람은 B를 발견할 수 있다는 것입니다.

나는 인왕제색도에 나타난 인왕산에서 중종을 그리워하는 단경왕후가 붉은 치마를 걸어두었던 치마바위도 보이고 일제가 우리의 젊은이들을 전쟁터로 몰고 가기 위해 바위에 새겼던 글자들도 보입니다.

또 산 아래 오른쪽에는 하늘을 우러러 한 점 부끄럼 없이 살려고 애썼던 윤동주 시인의 문학관도 보이고 산 위에는 기차바위와 한양도성의 아름다운 성벽들도 보입니다.

산 아래에는 형 세조에게 억울한 죽음을 당한 안평대군이 비해당에 선비들과 함께 모여 詩會를 갖는 장면도 보이고 '수성동' 그림에 나타난 기린교를 건너는 선비들과 함께 遊山하면서 즐기는 모습도 보입니다.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

인왕제색도는 사천의 죽음과 관련이 있다는 주장이 있습니다.

아래는

https://m.cafe.naver.com/ca-fe/antimaker 에서복사해 온 글입니다.

■ 이병연의 죽음과 ‘인왕제색도’의 비밀

두 사람의 브로맨스가 워낙 유명하다 보니 겸재 작품 중에서도 백미로 꼽히는 ‘인왕제색도’를 둘러싼 논쟁도 흥미진진하다.

겸재의 75살 작품인 ‘인왕제색도(仁王霽色圖·국보 제216호)’는 한여름 소나기가 내린 뒤의 인왕산 풍경을 그린 것이다. 그런데 미술사학자 최완수 간송미술관 연구실장 등은 이 그림을 겸재가 위독한 지경에 빠진 절친 사천의 임박한 죽음을 애도하려고 그린 작품이라고 해석했다.

물론 ‘인왕제색도’에는 사천 이병연에 대한 언급이 전혀 없다.

그렇다면 무슨 근거로 이 그림을 이병연과 결부시키는 것인가. 최완수는 이병연이 사망한 날짜(1751년 5월 29일)와 정선이 ‘인왕제색도’에 써놓은 제발(신미윤월하완·辛未閏月下浣)’을 주목한다.

정선의 생전 시기에 윤 5월이 들어있는 신미년 간지는 1751년이다.

‘하완’은 하순을 일컫는다. 그러니까 겸재가 ‘인왕제색도’를 그린 것은 ‘1751년 윤 5월 하순’(신미윤월하완)이었다는 얘기다.

그런데 <영조실록>에는 “이병연이 1751년(영조 27년) 윤 5월 29일 사망했다”는 부음기사가 실린다.

‘1751년 윤 5월 하순과 윤 5월 29일’이라면 어떤가 무슨 연관성을 찾을 수 있지 않을까.

■승정원일기 날씨 기사의 단서

미술사학자인 오주석은 당시의 <승정원일기>를 들춰보았다. 국왕 비서실이 임금의 일거수일투족을 기록한 <승정원일기>에는 매일매일의 날씨가 실려있다. 당연하다.

지금도 일기를 쓸 때 맨 먼저 기록하는 것이 ‘오늘의 날씨’ 아닌가.

오주석은 그걸 주목한 것이다. 과연 흥미로운 대목이 보였다.

<승정원일기> 1751년 윤 5월 19일부터 24일까지 ‘날씨란’에는 하루 종일 비가 내렸다는 뜻인 ‘우(雨)’라 적혀있었다.

윤 5월 하순이면 양력 6월 하순이므로 장마철이었음이 분명했다.

그랬으니 6일 동안이나 지루한 장맛비가 내렸던 것이리라.

그런데 25일 자 <승정원일기>를 보면 달라진다.

‘조우석청(朝雨夕晴)’이라 적혀있다. 지금도 익숙한 날씨정보, 즉 ‘아침까치 비가 내린 뒤 오후에 갰다’는 뜻이다. 오주석은 무릎을 쳤을 것이다.

겸재는 6일간이나 장맛비가 내린 뒤 맑게 갠 1751년 윤 5월 25일 오후에 이 인왕제색도를 그린 것이 아닐까.

오주석은 <인왕제색도>의 오른쪽에 그려진 기와집을 육상궁(지금의 청와대 옆 칠궁) 뒷담 쪽에 있던 이병연의 집이라 추정했다.

그렇다면 맑게 개어가는 인왕산의 모습이 병이 위중했던 절친의 쾌차를 기원하는 겸재의 안타까운 심정을 보여주는 것은 아닐까.

겸재의 특기가 무엇인가.

붓을 들어 한번에 휘몰아치며 그리는 일필휘쇄법으로 유명하지 않은가.

그렇게 한 번의 붓질로 완성한 그림을 죽음을 앞둔 평생지기에게 보냈다는 것이다.

그러나 이병연은 끝내 병석에서 일어나지 못한 채 4일 만에 세상을 떠났다.

<인왕제색도>가 겸재가 죽음을 앞둔 친구 이병연을 위해 그린 것이라 주장하는 이들은 위 그림의 오른쪽 밑 부분의 집을 이병연의 집이라 해석한다.

그러나 이병연의 집은 육상궁(현재 칠궁) 곁에 있었다고 한다.

하지만 기와집 뒤편의 언덕을 인왕산 자락으로 보기에는 무리가 있다.

인왕산과 육상궁의 거리는 그림에서 표현된 것보다 멀다.

이병연의 집을 그렸다는 해석은 다소 억측일 수 있다

■인왕제색도는 임종을 앞둔 친구를 위한 그림인가

물론 최완수·오주석 등의 추론은 ‘억측일 뿐’이라고 주장하는 연구자도 있다. 지나치게 겸재를 존경하는 일부 미술사학자들의 집착에 빚은 치명적인 오류라는 것이다.

즉 겸재가 죽어가던 친구를 위해 그린 매우 특별한 작품이라면 ‘인왕제색도’의 제발에 당연히 이병연을 언급했어야 한다는 것이다.

장진성 서울대 교수는 “그러나 ‘인왕제색도’에는 이병연의 ‘이’ 자도 없다. 또 오주석 등이 주장한 그림 오른쪽의 기와집도 이병연의 집일 가능성이 없다”고 주장한다.

그림 구도상 육상궁(칠궁) 옆에 있었다는 이병연의 집과, ‘인왕제색도’의 그림 구도와는 너무도 맞지 않는다는 것이다.

이 또한 일리 있는 해석이다.

사실이든, 혹은 지나친 애정이 빚어낸 오류이든 사천과 겸재의 지독한 브로맨스가 아니었다면 나올 수 없는 스토리텔링이다.

최근 문화재청은 겸재와 사천 등 두 벗의 콜라보 작품인 ‘경교명승첩’을 비롯하여 간송미술관이 소장한 겸재 작품 건을 보물로 지정예고했다.

'참고자료' 카테고리의 다른 글

| 겸재 정선 (0) | 2025.03.24 |

|---|---|

| 효경(孝經) 1장 개종명의( 開宗明義) (0) | 2025.03.07 |

| 영어 속담 (1) | 2025.03.05 |

| 생활영어 관용표현 정리자료 (0) | 2025.03.05 |

| 바다쓰레기 (0) | 2025.03.01 |