| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

- 군위 팔공산

- 티스토리챌린지

- 평화누리길 4코스

- #북한산 문수봉 #북한산 승가봉 능선

- 김포 한재당

- 해파랑길 48코스

- 해파랑길 20코스

- #건봉사 #고성 건봉사

- #조선 국왕의 일생 규장각 한국학 연구원 엮음 글항아리

- #윤두서 자화상 #공재 윤두서 자화상 #공재 자화상

- 오블완

- 명동 성당 미사

- 지족불욕 지지불태 가이장구(知足不辱 知止不殆 可以長久)

- 해파랑길 8코스

- 단양 구담봉

- 평화누리길 경기 구간 완주

- 미시령 성인대

- #대흥사 #해남 대흥사

- 김포 문수산

- #붕당의 발생 #붕당의 형성 #붕당의 시작

- #강화 나들길 18코스 #강화 나들길 18코스 왕골 공예마을 가는 길

- 평화누리길 3코스

- 평화누리길 7코스

- #조선 중기 정치와 정책(인조~현종 시기)

- 정서진 #정서진 라이딩

- 앙코르와트

- #강화나들길 3코스

- #평화누리길 2코스 #평화누리길 1코스 #평화누리길 1~2코스

- 성인대

- 북한산 만포면옥

- Today

- Total

노래하는 사람

정민 교수의 다산 독본 한국일보 연재물 (2018년 3월 9일~2019년 10월 3일까지) 02/27-3/2 본문

정민 교수의 다산독본 https://www.hankookilbo.com/News/Read/201803090420887958

다산의 정계시절과 유배시기 중 다산 초당에 들어가기 까지의 기간을 다루었다.

저자가 천주교인이어서인지 다산을 천주교 신앙을 완전히 버리지는 않은 사람으로 보고 있다.

배교 선언을 한 것은 사실이지만 암암리에 천주교인들을 도와주고 약하지만 신앙을 가지고 있었다고 보는 것 같다.

강진 유배시절에 이정과 같은 제자들이 나중에 등을 돌린 사실들은 흥미롭지만 이 글에서는 아직 제대로 다루고 있지 않다.

그를 죽이려는 벽파 사람들의 끈질긴 공격에도 다행히 살아남는다.

초기 천주교 최고의 이론가인 이벽은 그의 형수의 동생이고 최초로 영세를 받은 이승훈은 자형이고 백서 사건으로 유명한 황사영은 큰 형 정약현의 딸의 남편이니 조카 사위이고 해서 그는 박해 시절에 오해를 받을만도 했다.

저자는 초기 가성직자 10명 가운데 그의 형 정 약종과 다산이 포함되었다고 주장한다.

정황증거로 볼 때 주문모 신부가 여신도 강완숙의 집에 숨어 있었을 때 체포 직진에 도망갈 수 있게 알려준 사람도 다산일 것이라고 저자는 말한다.

포항 장기에서 강진으로 유배지를 옮겨 온 다산은 처음에는 강진 읍내 주막에서 노파의 도움으로 근근이 살았다.

여기가 사의재 자리다.

그 후 혜장의 주선으로 고성사 보정산방으로 옮겼다가 제자 이정의 집에 있는 묵재로 옮긴 후 마지막으로 다산초당으로 왔다.

조선 천주교회의 창립과 확산, 그리고 그 참혹한 박해의 과정에서 다산은 늘 한복판에 있었다. 조선 천주교회 창립 주역인 이벽(李檗)은 큰 형수의 동생이었고, 최초로 영세를 받고 돌아와 창설의 리더 역할을 맡았던 이승훈은 누나의 남편이었다. 형님인 정약전, 정약전의 스승 권철신 권일신 형제도 초기 교회 창립의 핵심 주역이었다.

형 정약종은 평신도 대표로 있으면서 ‘주교요지(主敎要旨)’란 천주교 교리서까지 썼다. 그의 아내 유조이 체칠리아와 딸 정정혜, 아들 정하상은 모두 순교하여 가톨릭교회의 성인품에 올랐다. 먼저 세상을 뜬 큰 아들 정철상은 복자(福者)가 되었다. 큰 형 정약현의 딸 정난주는, 무력으로 쳐들어와서라도 종교의 자유를 얻게 해달라는 탄원으로 온 조선을 발칵 뒤집어 놓은 황사영의 아내였다. 조상의 신주를 태우고 제사를 거부해 천주교 탄압의 신호탄을 쏘아 올리게 한 윤지충은 다산과 이종사촌 간이었다. 윤지충을 천주교로 끌어들인 것도 바로 다산 형제였다. 정약종과 윤지충 또한 2014년 복자품에 올랐다.

다산과 친가나 외가로 4촌 이내의 범위 안에서 가톨릭 교회의 성인과 성녀가 셋, 복자가 셋씩이나 배출되었다. 순교자 수는 훨씬 더 많다. 사우(師友)를 포함해 다산과 관련된 순교자의 명단은 초기 조선 가톨릭교회의 핵심그룹 그 자체였고 또 전체였다. 그의 집안은 세계 가톨릭 역사에서 앞에도 없었고 뒤로도 나올 수 없는 성인과 순교자의 가문이었다.

정조는 답답하면 다산부터 찾았다. 1795년 3월에 다산은 왕명을 받고 ‘화성정리통고(華城整理通攷)’의 편찬을 명 받았다. 임금이 아전에게 식목부(植木簿)를 가져오게 했다.

“지난 1789년부터 1795년까지 7년간 수원, 광주, 과천, 진위, 시흥, 안산, 남양 등 여덟 고을에서 현륭원에 나무를 심었다. 이제 논공행상을 하련다. 그런데 어느 고을의 공이 더 많은지, 심은 나무가 몇 그루인지조차 알 수가 없다. 네가 이 서류를 다 가져가서 명백하게 정리해 오너라. 다만 분량이 1권을 넘기면 안 된다.”

여덟 고을에서 지난 7년간 나무를 심을 때마다 올린 공문을 실으니 소가 끄는 수레 하나에 가득 찼다. 다산이 아전을 불렀다. “저기 저 공문을 고을 별로 분류해주겠는가?” 얼마 후 분류를 끝냈다는 보고가 올라왔다. “음. 수고했네. 그럼 각각의 묶음을 연도별 날짜순으로 정리해 주게.”

이틀 만에 산더미 같은 문서가 여덟 고을 별로 구분되어 날짜순으로 정렬되었다. 그러자 다산이 표 여덟 장을 건넸다. 각 장마다 고을 이름이 상단에 적혀있고, 그 아래에는 세로 칸에 나무 이름이 적혀있고, 가로 칸은 연도별로 날짜를 적게 만든 빈 표였다. “이제 저 공문서에 적힌 내용을 이 표에 옮겨 적어 주게나.”

공문서에는 몇 월 몇 일 어느 고을에서 어떤 나무를 각각 몇 그루씩 심었다는 내용이 적혀 있었다. 이미 날짜 별로 정렬되어 있던 문서라, 한 장의 공문은 빈칸 하나에 숫자를 옮겨 적기만 하면 되었다. 산더미 같은 공문을 표에 옮겨 적는 작업도 며칠 만에 끝났다.

고을 별 누계가 끝난 표 8장을 받아 든 다산이 다시 빈 표 한 장을 건넸다. 세로 칸에는 여덟 고을의 이름을 썼다. 가로는 모두 12칸이었다. 7년간 6개월 단위로 두 칸씩 잡되 첫해와 마지막 해는 절반이 채 못 되므로 한 칸만 두었다.

다산이 말했다. “이제 마무리 하세. 앞서 여덟 장의 표에서 6개월 단위로 심은 나무의 숫자를 이 한 장에 집계해 주게.”

엑셀의 원리를 꿰뚫다

최종으로 완성된 한 장의 표에는 놀랍게도 여덟 고을이 7년간 심은 나무의 숫자가 한 눈에 보이도록 말끔하게 정리되어 있었다. ‘여유당전서’에는 심은 나무의 전체 숫자가 무려 1,200만 9,772 그루였다고 적었다. 나무 종류별 통계는 따로 잡지 않았다. 임금의 요구가 어느 고을에서 가장 나무를 많이 심었는지를 물었기 때문이었다. 최종 보고에 첨부하지 않았지만 앞선 표 8장의 세로 칸을 합산하면 수종 별 분류 또한 즉각 가능했다.

보고가 올라가자 정조의 눈이 커졌다. “책 한 권으로도 부족하리라 여겼더니, 너는 소가 땀을 흘릴 분량의 문서를 표 한 장으로 모두 정리했구나. 참으로 대단하다. 훌륭하고 훌륭하다.”

다산은 엑셀의 원리를 완벽하게 이해하고 있었다. 이 내용은 다산의 ‘발식목년표(跋植木年表)’에 실려 있다. 어떤 어려운 일을 시켜도 다산은 척척 처리했다. 유형거와 기중기의 발명으로 경비를 절감했고, 배다리 설계부터 한 도시의 설계도면 및 공사의 공정까지 일사천리로 진행했다. 논란이 될 미묘한 문제는 핵심을 정확히 짚어내어 상대에게 이론의 여지를 주지 않았다. 천주교 문제로 한번씩 임금의 골치를 아프게 했지만 다산만큼 쓸모 있는 신하는 없었다.

공서파, 다시 포문을 열다

1795년 5월 11일 저녁, 최인길, 윤유일, 지황 세 사람이 붙들려 와서 12시간 만인 이튿날 새벽에 고문 끝에 죽었다. 하지만 이 사실은 ‘조선왕조실록’과 ‘승정원일기’ 어디에도 흔적조차 남지 않았다. 이것은 심문이 아닌 살해에 가까웠다. 중국인 신부의 잠입 사실이 외부에 알려지는 것을 원천 봉쇄하려 한 것이었다. 그리고 은폐의 시도는 일단 성공했다.

세 사람이 죽어나갔는데도 그 이유를 아무도 몰랐다. 모를 수 없는데 몰랐다. 그만큼 대처와 뒤처리가 신속했다. 한 달 여 뒤인 6월 18일에 혜경궁의 회갑 잔치가 성대하게 개최되었다. 세 사람이 죽고 53일이 지난 7월 4일에야 대사헌 권유(權裕)가 이 납득하기 힘든 3인의 죽음에 대한 진상 조사를 요청하는 상소문을 올렸다. 그는 법관의 수장으로서 법 절차를 무시한 좌의정 채제공의 초법적 행동을 그저 넘길 수 없었다. 분명 뭔가 감추려는 것이 있었다.

권유는 상소문에서 포도대장이 사학을 믿는 세 남자를 타살했고, 그는 채제공의 지휘를 받았는데, 한 밤 중에 아무도 모르게 서둘러 죽여 마치 단서가 탄로날까 봐 입을 막고 자취를 지우려는 것처럼 했으니, 이런 법이 어디 있느냐고 포문을 열었다. 실상을 공개하고, 포도대장을 붙잡아 죄를 묻는 한편, 사학에 대한 규찰을 강화할 것을 요청했다.

뜨끔해진 정조는 권유의 글에 대신인 채제공을 은연중 겨냥한 뜻이 있다고 나무라며, 법에 따라 처단해 서학을 믿는 다른 자들을 징계하고 훗날을 경계토록 하자는 것 외에 무슨 이유가 있겠느냐고 선제했다. 막판에 문서를 이송(移送)하지 못한 잘못과, 이들이 너무 일찍 죽어 실상을 파악할 수 없게 된 것은 유감으로 인정하되, 이밖에 다른 은폐의 시도는 있을 수 없다고 말허리를 잘랐다.

박장설의 직격탄

사흘 뒤인 7월 7일, 행부사직(行副司直) 박장설(朴長卨)이 기다렸다는 듯이 상소를 올려 불씨를 살렸다. 하지만 그는 상소에서 천주학의 배후로 이가환을 저격했다. “아! 저 이가환은 단지 일개 비루하고 음험하고 사특한 무리입니다. 얄팍한 글재주로 기림이 있어 한 세상을 속여 도적질하였으니, 의리가 어지럽고 행동거지가 종잡을 수 없는 것이 바로 그에 대한 단안(斷案)입니다. 사학(邪學)을 앞장서서 주도하여 우리 유가의 도와 배치되니 가장 용서하기 어려운 큰 죄입니다.”

잠입한 중국 신부에 대한 한영익의 신고로 시작된 사건에서 중국 신부 이야기는 전혀 없었다. 박장설이 세 사람이 죽은 사실만 알고, 사건의 내막은 전혀 몰랐다는 뜻이다. 박장설은 한발 더 나가, 이가환이 어리석은 조카 이승훈에게 요서(妖書)를 사오게 해서 스스로 교주가 되었다고도 하고, 남의 자식을 해치고, 제사를 끊어버리게 한 장본인이라고까지 매도했다.

그의 상소는 다시 이렇게 이어졌다. “연전에 성상께서 내리신 역상(曆象)에 대한 책문(策問)에서 이가환은 감히 청몽기(淸濛氣) 등의 불경스런 주장을 신법(新法)이라 하면서 방자하게 지어 올렸습니다. 시험을 주관할 때 책문의 제목을 오행(五行)으로 내자, 장원으로 급제한 자의 대답이 서양 사람의 학설을 위주로 해서 오행을 바꿔 사행(四行)으로 한 것이었는데 바로 그의 도제(徒弟)였습니다.”

이 시험에서 1등한 답안지는 바로 다산의 형인 정약전의 것이었다. 이가환이 자신의 도제인 정약전이 서양인의 학설을 주장했는데도 장원으로 뽑았고, 그 자신 또한 서양인이 주장한 청몽기에 관한 주장을 임금께 올린 책문에서 거리낌 없이 썼다는 것이었다. 이것만 봐도 이가환과 정약전이 모두 천주교도임이 틀림없고, 갑작스레 죽은 세 사람의 배후임이 분명하니 엄벌에 처해야 마땅하다고 주장했다. 청몽기와 사행에 대해서는 지난 13회에서 언급한 바 있어 이 글에서는 자세히 논하지 않는다.

“9월 12일 밤, 나는 다산의 동암(東菴)에 있었다. 우러러 하늘을 보니 아득히 툭 트였고, 조각달만 외로이 맑았다. 남은 별은 열아홉을 넘지 않고, 뜨락은 물속에서 물풀이 춤추는 듯하였다. 옷을 입고 일어나 나가 동자에게 퉁소를 불게 하자 그 소리가 구름 끝까지 울려 퍼졌다. 이때에는 티끌세상의 찌든 내장이 말끔하게 씻겨져 나가 인간 세상의 광경이 아니었다.(九月十二之夜 구월십이지야, 余在茶山東菴 여재다산동암. 仰見玉宇寥廓 앙견옥우요확, 月片孤淸 월편고청, 天星存者 천성존자, 不逾八九 불유팔구. 中庭藻荇漪舞 중정조행의무. 振衣起行 진의기행, 令童子吹簫 령동자취소, 響徹雲際 향철운제. 當此之時 당차지시, 塵土腸胃 진토장위, 洗滌得盡 세척득진. 非復人世之光景也 비부인세지광경야.

그 달밤을 노래한 시도 남겼다. ‘지각의 달밤(池閣月夜)’이란 시다.

연못의 달빛에 맑은 밤이 어여쁜데 (芳池月色可淸宵 방지월색가청소)

이슬 맺힌 거미는 버들가지 매달렸다. (露結蛛懸見柳梢 로결주현견류초)

갑자기 큰 못 하나 눈 아래에 생겨나니 (忽有一泓生眼底 홀유일홍생안저)

산들바람 불어와 해문(海門)에 조수 드네. (微風吹作海門潮 미풍취작해문조)

달빛이 휘영청 뜨면 초당 아래 쪽 강진만에 밀물이 들면서 황금빛 호수 하나가 생겨난다. 섬돌 아래로는 스민 달빛이 바람에 흔들려 깊은 물 속이 되고, 그 물 밖에 별도의 호수 하나가 달빛 아래 모습을 드러낸다. 이것이 다산이 특별히 사랑했던 다산 초당 달밤의 풍경이었다.

◇귤동의 다산서옥

1808년 3월, 다산은 묵재를 떠나 귤동의 초당으로 거처를 옮겼다. 동문매반가와 고성사, 그리고 묵재 이후 네 번째였다. 유배는 어느덧 7년차로 접어들고 있었다. 그 세월에도 조정에서는 여전히 형제를 불러 올려 죄를 물어야 한다는 청원이 하루가 멀다 하고 저주처럼 집요하게 따라 다녔다.

3월 16일에 다산은 처음으로 귤동의 다산서옥(茶山書屋)을 찾았다. 이곳은 귤동처사 윤단(尹慱ㆍ1744-1821)의 산정(山亭)이었다. 앞서 묵재로 다산을 찾았던 윤종하가 요양차 이곳에서 길게 머물고 있었다. 처음엔 한 이틀 병문안 겸해서 그를 살펴보고 올 작정이었다. 다산은 이곳이 너무 마음에 들었다. 그렇게 해서 열흘 넘게 이곳에 머물게 된 다산은 윤종하에게 자기도 이곳에서 지내며 남은 삶을 마무리 짓고 싶다는 뜻을 내비치기에 이르렀다.

이 같은 뜻을 보이며 윤종하에게 건넨 두 수의 시에서 다산은 이곳의 풍경을 이렇게 묘사했다. 내려다보이는 강진만에는 돛단배가 이따금 떠다녔다. 서옥 둘레에는 온갖 꽃들이 시름없이 피고 졌다. 끼니 때 밥상에 올라온 싱싱한 새우무침은 그것만으로 입맛을 돋워주었다. 숲은 궁벽지고 산은 깊어서 아침엔 느지막이 일어나서 저녁엔 일찍 잠자리에 들었다. 몸이 편안하고 마음이 맑아졌다. 시 중 한 구절에 “조수는 봄빛처럼 왔다간 다시 가고, 꽃은 조정 권세인양 성했다간 시든다네(潮如春色來還去 조여춘색래환거, 花似朝權盛卽衰 화사조권성즉쇠)”라 했다. 아침 저녁으로 들고 나는 조수와 피었다가 지는 봄꽃이 한때 성쇠의 덧없음을 일러주어 위로가 되더란 얘기다.

다산은 다시 ‘절구(絶句)’ 한 수를 더 남겼다.

적막한 숲 속 집에 (寂歷林中屋 적력림중옥)

쟁글대는 베개 밑 샘. (琮琤枕下泉 종쟁침하천)

이삼일 지냈더니(已經三兩日 이경삼량일)

귀에 익어 잠 잘 오네. (聽慣不妨眠 청관부방면)

생각을 자꾸만 딴 데로 실어 나르던 물소리가 며칠 만에 익숙해져서 밤중에도 깨지 않고 개운한 잠을 잤다. 다산은 결국 윤종하를 통해 초당의 주인인 윤단의 허락을 받아, 3월 말에 이곳으로 거처를 아예 옮겨 눌러앉아 버렸다.

◇다산 8경과 다산 화사(花史)

다산은 흡족한 거처를 얻고 뛸 듯이 기뻤다. 그는 초당 입주를 기념하여, 주변을 맴돌며 그곳의 풍광을 시로 노래하기 시작했다. ‘다산팔경사(茶山八景詞)’ 8수와 ‘다산화사(茶山花史)’ 20수에 당시 다산의 들뜬 표정이 잘 관리되지 않은 채 그려져 있다.

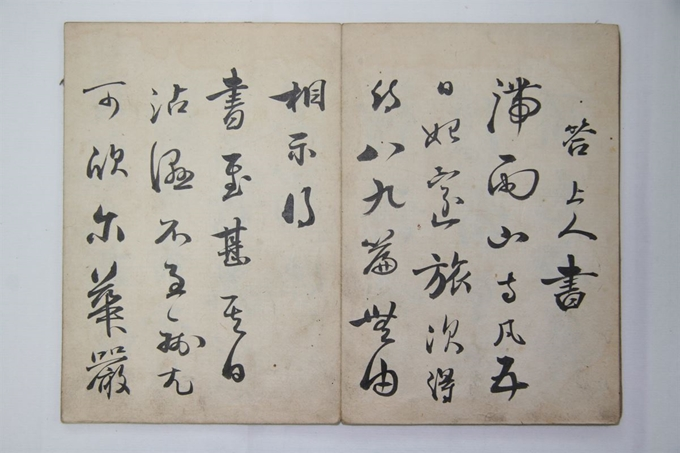

다산 친필의 '다산화사' 글씨. 처음 공개되는 자료다. 정민 교수 제공

다산은 먼저 춘하추동 네 계절로 나눠 각각 두 개씩 8경을 손꼽았다. 첫째는 ‘불장소도(拂墻小桃)’이다. 봄날 담장 가에서 바람에 일렁이는 복사꽃 가지에 첫 눈길이 멎었다. 사랑스럽다. 둘째는 ‘박렴비서(撲簾飛絮)’다. 봄바람에 주렴을 치면서 흩날리는 버들솜을 꼽았다. 눈 같다. 셋째는 ‘난일문치(暖日聞雉)’, 즉 나른한 여름 대낮에 우는 꿩 울음소리다. 한갓지던 산속 집이 그 소리에 더 깊어진다. 넷째는 ‘세우사어(細雨飼魚)’다. 보슬비 속에 연못 물고기에게 밥풀을 던져 먹인다. 이를 위해 끼니 때마다 밥을 두 세 숟갈 남겨둔다. 다섯째는 ‘풍전금석(楓纏錦石)’이다. 가을날 단풍이 들어 비단 빛깔을 이룬 바위를 단풍나무 뿌리가 얽어맨 풍경이다. 여섯째는 ‘국조방지(菊照芳池)’, 예쁜 연못에 가을 국화가 제 그림자를 하늘하늘 드리웠다. 일곱째는 ‘일오죽취(一塢竹翠)’다. 집 뒤편 바위 언덕에 겨울에도 푸른 참대가 군락을 이루었다. 여덟째는 ‘만학송도(萬壑松濤)’이다. 골짝 가득 매서운 솔바람이 집채만한 파도 소리를 만든다.

이렇게 여덟 개의 풍경을 계절에 따라 갖춰서 둘러두자 마음이 든든해졌다. 다산은 내친 김에 초당의 풍광과 둘레에서 철 따라 피고 지는 온갖 꽃들을 하나씩 호명해 무려 20수의 연작시를 지어 초당에 헌정했다. 시 속의 풍광을 정리하면 이렇다.

귤원(橘園), 즉 유자 동산 서편에 1,000그루 소나무가 울창한 숲속에 한 줄기 시냇물이 흘러간다. 시내가 처음 발원하는 곳 바위 사이에 말쑥한 초당 하나가 서 있다. 초당에는 작은 연못이 있고, 연못 중앙에 돌을 쌓아 봉우리 셋을 만들었다. 그 둘레에 온갖 꽃을 빙 둘러 심어, 철 따라 아롱대는 무늬가 물 위에 비친다.

매화가 한 그루 심겨 있고, 우물가에는 복숭아 나무가 자란다. 숲 속에는 동백나무가 군락을 이루어, 매끄러운 잎 사이에 붉은 꽃이 박혀있다. 바자울 안쪽에는 모란꽃을 심어 바다 바람을 막았다. 언덕 곁에는 작약이 창 같은 새순을 올린다. 다락 옆엔 수구화, 일본에서 건너온 왜석류도 있다. 여기에 치자와 배롱나무를 심었고, 월계화는 화분에 심어 애지중지한다. 접시꽃과 국화, 자초와 호장에다, 행랑 아래에는 포도 넝쿨을 올렸고, 집 아래 언덕배기에는 잔돌로 샘물을 가둬 둠벙을 만들고 미나리를 기른다.

초당에는 고작 ‘화경(花經)’과 ‘수경(水經)’이 놓여 있을 뿐 다른 책이 없다. 산속에 1만 그루의 차나무가 자생한다. 비가 한 차례 지나간 뒤, 바위 샘에서 물을 길어와 다병(茶甁)을 씻을 때가 제일 행복하다. 초당은 나무 그늘로 응달이 진데다 습기가 많아 뜨락에는 온통 푸른 이끼가 덮고 있다. 가끔 길 잃은 사슴이 지나가기도 해서 다음 날 아침 이끼 위에 또렷이 찍힌 사슴의 발자국을 보게 될 때도 있다.

우리 전통 수묵인물화의 1인자로 꼽히는 김호석 화백이 2009년 새롭게 만들어 공개한 다산 정약용의 초상화. 어릴 적 천연두를 앓았던 흔적 등 사실적 묘사를 위해 엄청난 공을 들였다. 안경은 다산의 엄청난 독서와 저술 활동은 물론, 서양 문물에 대한 호기심을 드러낸다.

삼성 리움미술관 소장 화성능행도 8폭 병풍 중 '한강주교도(漢江舟橋圖)'. 정약용은 왕명으로 1789년 한강에 배다리를 설치하는 작업을 설계한 바 있다. 정약용은 어려서부터 수학과 과학에 밝았다.

창덕궁 희정당 전경. 이곳에서 정조는 규장각 초계문신으로 발탁한 '미래의 재상' 다산과 많은 토론과 대화를 나누었다. 문화재청 제공

18세기 청 건륭제 연간에 제작된 '만국내조도(萬國來朝圖)'. 여러 나라 사신들이 정초에 청나라 황제에게 조회하는 의식을 그린 그림이다. 화면 하단 코끼리 오른편에 조선 사신들이 있다. 조선에게 대중국관계는 아주 중요한 문제였다. 그런데 이 중요한 문제를 가장 체계적으로 정리해낸 이는 다산이다. 북경고궁박물원 소장

이벽(1754~1785) 초상화. 이벽은 초기 천주교 신자 공동체의 핵심 인물 가운데 한 명으로 다산 집안과 깊은 관계를 맺었다. 천주교 서울대교구 주교좌 명동대성당 제공

초기 천주교회사에서 중요한 역할을 차지한 명례방 공동체. 현재 명동성당 자리에 있던 명례동(현재의 명동) 김범우의 집에서 열린 교인들의 모임을 말한다. 이 공동체엔 다산을 비롯해 정약종 정약현 이벽 등이 드나들었다. 한국일보 자료사진

천진암 성지의 천주교 창립주역 5인의 묘소 사진. 정약종 이승훈 이벽 권철신 권일신이 차례로 묻혀있다. 이 다섯 사람은 모두 다산과 인척 또는 사우(師友)로 긴밀한 관계였다. 정민 제공

조선에서 순교한 다블뤼 주교. 그가 남긴 비망기엔 다산의 '조선복음전래사'를 참조했다는 기록이 남아 있다.

충남 당진 신리성지에 조성된 다블뤼주교 기념관. 한국일보 자료사진

북경의 천주당. 조선 유학자들은 이곳을 통해 서양 과학과 역법을 접했다. 이런 방식으로 서학은 조선 지식인들의 의식을 파고들었다. 정민 제공

중국에 남아있는 작자 미상의 마테오 리치(왼쪽)와 아담 샬 인물화. 조선 지식인들은 청나라에 들러 이들 서양인이 전해준 문물에 호기심을 보였다. 그러다 자연스럽게 천주교를 접했다.

이승훈 초상. 원래 그는 수학을 배워 볼 생각으로 중국의 천주당을 찾았다가 천주교에 입교한다. 절두산순교성지 소장

서학과 유학, 양 진영에서 벌인 사흘간의 대토론회 장면. 이 토론회에서 이벽은 천주교리를 바탕으로 당대의 천재라 꼽히던 이가환을 격파했다. 탁희성 그림, 김옥희 수녀 제공

이가환을 무너뜨린 뒤 권철신을 찾아간 이벽. 학식과 인품이 뛰어나 영향력이 컸던 권철신을 설득하는 데 성공한다면 파급력이 엄청날 것이라 생각했다. 탁희성 그림, 김옥희 수녀 제공

2012년 치러진 탄생 300주년 추모제에 모셔진 순암 안정복 선생 초상. 성호 이익의 제자였던 순암은 역사책 '동사강목'으로 널리 알려져 있다. 주변 남인 성리학자들이 겉잡을 수 없이 천주학에 빠져들자 이를 강하게 비판한 인물이기도 했다. 광주시청 제공

경기 광주 이택재 전경. 안정복이 공부하며 제자를 키운 곳이다. 안정복은 우리 역사서 '동사강목'의 저자로 유명하지만, 천주교에 빠진 남인들과 거센 논쟁을 볼인 인물이기도 하다.

남인 명문가 자제들 사이에서 천주교는 급히 세를 불려나갔다. 교인들은 중인 김범우의 명례방 집에 모여 미사를 거행했다. 김범우의 집이 있던 곳에 1898년 지어진 것이 지금의 명동성당이다. 천주교서울대교구 제공

북경으로 가는 이승훈. 그는 천주교를 들여왔으나 명례방 집회가 탄로난 뒤 '벽이단'이란 글을 지어야 했다. 탁희성 그림, 김옥희 수녀 제공

유해발굴 작업 뒤 천진암으로 옮겨진 이벽의 묘소. 천주교천진암성지홈페이지

번암 채제공의 초상. 사도세자의 스승이자, 정조의 무거운 신임을 받았던 남인의 영수였다. 그런 채제공마저 천주교 논쟁에 대해 망설이는 기색을 보였다. 한국일보 자료사진

초기 교회 세례 장면. 세상의 시선은 곱지 않았으나 신도들은 최선을 다해 정중하게 치렀다. 탁희성 그림, 김옥희 수녀 제공

가성직 제도 하의 미사 장면. 초기 조선 천주교는 자생적이어서 사제없이 미사를 꾸려야 했다. 탁희성 그림, 김옥희 수녀 제공

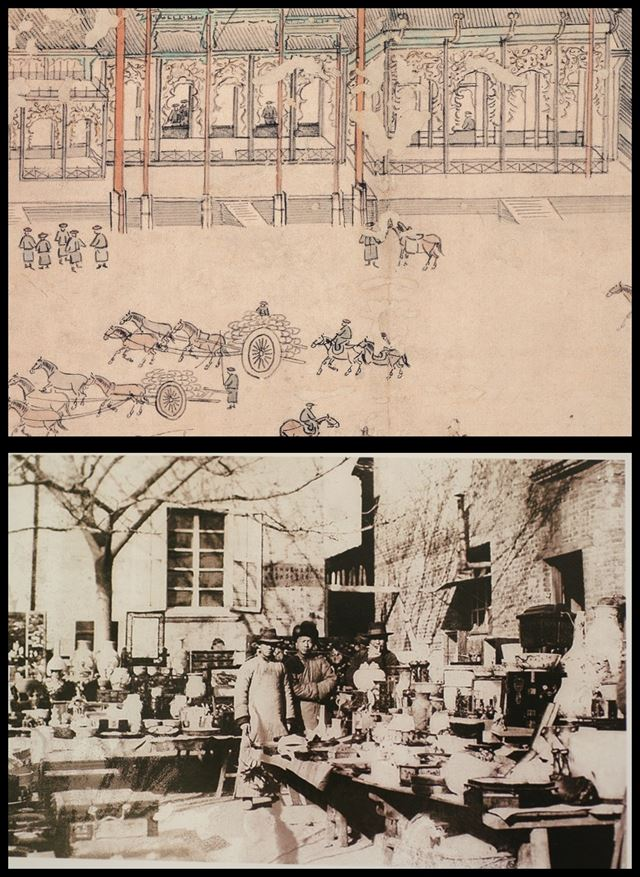

윗 그림은 홍대용의 연행 당시 풍경을 기록한 북경 유리창의 모습, 아래 사진은 20세기 초 북경 유리창 모습. 병자호란의 청나라는 북벌의 대상이었다. 허나 북경을 찾은 조선 지식인들은 북벌 대신 북학을 주장했다. 새로운 세상에 눈을 떴기 때문이다.

채제공이 우의정으로 발탁될 즈음인 65세 당시 초상의 초본. 오른쪽 글씨엔 ‘영의정 문숙공’이란 표기가 자랑스럽게 적혀 있지만, 80년만의 남인 재상이라 여러 정치적 사정이 어려웠기 때문일까. 정작 체제공 자신은 너무 피곤해 보인다는 이유로 이 그림을 그리 좋아하지 않았다는 말이 전해온다. 수원화성박물관 소장

윤유일 초상화. 조선교회가 사신단을 따라 북경에 파견한 그는 중대한 임무를 지니고 있었다. 손에 든 것은 북경에서 받아온 성작.

구베아(왼쪽) 주교 초상화. 그는 조선에 한자 8,000자에 달하는 사목 교서를 작성해 보냈다. 오른쪽은 윤유일과 면담하고 영세를 주었던 로 신부의 초상화.

다산의 인장이 대거 발견됐다는 소식을 전한 1988년 10월 12일자 조선일보 지면. 하지만 이 인장들은 가짜로, 조선시대가 아니라 1980년대초 만들어진 것으로 추정된다.

다산 인장이라고 주장된 인장들. 성모 마리아상까지 새겨 넣는 등 그럴 듯 하게 꾸몄으나 다산을 요한이란 의미의 '약망'이 아니라 '약한'으로 잘못 파뒀다. 위작이라는 의미다.

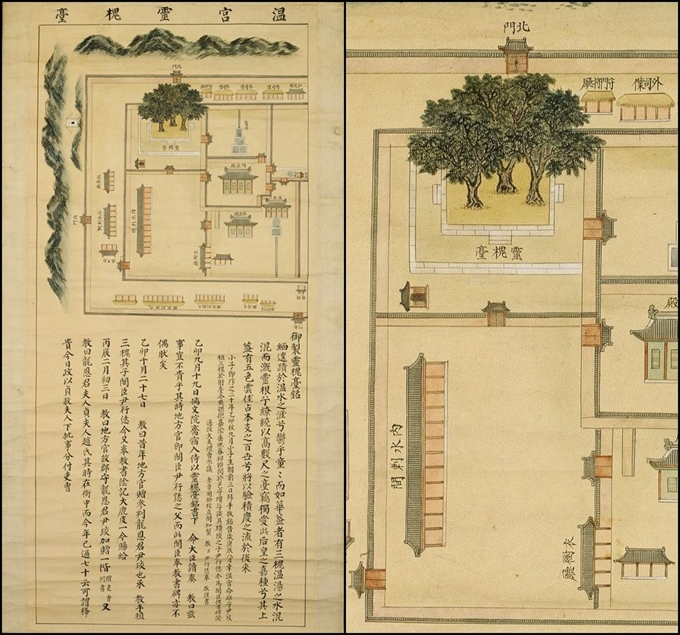

국립중앙박물관 소장 영괴대도, 오른쪽 사진은 영괴대 부분을 확대한 사진. 풍성하게 자란 홰나무를 강조해 그려둔 것이 인상적이다. 사도세자가 살아생전 드물게 자유를 만끽한 곳이다. 사도세자 사후 버려져 있던 것을 발견한 다산의 지적으로 새롭게 단장됐다.

아버지 사도세자를 그리며 정조가 새단장한 영괴대에 세운 비석, 정면 글씨는 정조의 친필이다. 문화재청 제공

◇사도세자, ‘성경직해’와 ‘칠극’을 읽다

사도세자는 특별히 ‘소서’에 자신이 즐겨 읽어 답답한 마음을 풀었던 소설책 등 모두 93종의 서명을 나열했다. 이 책이 진작부터 주목 받았던 것은 여기 적힌 소설책 목록 때문이었다. 당시 인기 높던 소설책이 모두 망라되어 있었다.

사도세자는 자신이 본 소설책의 목록을 ‘대조목(大條目)’과 ‘소조목(小條目)’, ‘대중소질(大中小秩)’과 ‘음담괴설(淫談怪說)’ 등 모두 네 가지 범주로 나눠서 적었다. 이 중 ‘소조목’에 속한 책 이름 가운데 놀랍게도 ‘성경직해(聖經直解)’와 ‘칠극(七克)’이 들어있다. 세자는 이 두 책을 패관소사(稗官小史)의 하나로 본 듯이 썼지만, 조선에서 훗날 천주교 교리서의 핵심적 지위를 차지한 이 두 책이 당시에 이미 세자의 거처에 놓여 읽힌 것은 놀랍다.

‘성경직해’는 1636년 북경에서 초간된 포르투갈인 예수회 선교사 디아즈(E. Diazㆍ 1574∼1659)가 쓴 복음해설서다. 주일 미사에 읽을 신약 4복음서의 내용을 한문으로 번역하고 주해를 단 책이다. 성경이 번역되기 전 초창기 신자들은 이 책을 통해 성경을 접했다. 미사와 각종 축일에 읽을 성경 부분이 번역된 책을 읽으면서, 사도세자는 대체 무슨 생각을 했던 걸까? 이때는 최초의 천주교 모임인 1785년의 명례방 추조적발사건이 있기 23년 전이니, 사도세자가 읽었던 ‘성경직해’는 당연히 한문본일 수밖에 없다.

◇대궐로 유입된 천주교

이재기의 ‘눌암기략(訥菴記略)’에 나오는 다음 한 단락이 특별히 흥미롭다.

“이윤하(李潤夏)가 일찍이 서학서가 대궐 안에 또한 이미 유입되었다고 얘기했다. 내가 따끔하게 그를 나무라며 말했다. ‘대궐 안의 일을 그대가 어떻게 안단 말인가?’ 이 뒤로는 이윤하가 나를 대하면 감히 입을 열지 못했다. 하지만 이것은 저들의 무리가 늘상 하는 얘기였다. 신유년(1801)에 정약종이 돌아가신 임금을 무함 잡은 것만 봐도 알 수가 있다. 사학에 물든 죄는 버려두고라도 이 한 가지만으로도 죽음을 용서받을 수 없다고 말할 만하다.”

이윤하는 성호 이익의 외손자로 1785년 명례방 추조적발 당시에 참석했던 인물이다. 그는 녹암 권철신의 누이 동생과 결혼했다. 이윤하는 서학을 배척하는 입장에 선 이재기에게 천주교를 자신들만 믿는 것이 아니라, 대궐에서도 믿으니 크게 문제 될 것 없다는 취지로 허물없이 말을 했던 모양이다. 이재기는 그를 꾸짖은 일을 적고, 천주교를 믿는 자들에게서 이 같은 말을 늘상 들었다고 썼다. 그러면서 1801년 2월 12일 정약종이 추국을 당할 때 돌아가신 정조 임금을 무함 잡았다는 사실을 지적했다. 전후 문맥으로 보아, 대궐 안에 이미 천주교가 깊이 침투해 있었고, 정조 또한 이를 알고 있으면서 방조했다는 의미로 보인다.

최익한은 1938년 ‘여유당전서를 독함’에서 뜻밖에도 정조의 친모 혜경궁 홍씨가 서교의 신자였다는 항간의 전언을 언급했다. 몇 해 뒤의 일이기는 하지만, 정조의 친동생인 은언군(恩彦君) 인(裀)의 아내 송씨와 그 아들 담(湛)의 처 신(申)씨도 1801년 천주교를 믿어 외인과 몰래 왕래한 것이 발각되어 처형되었다. 궐내에 암암리에 침투한 천주교에 대한 풍문은 당시에 이미 공공연한 비밀처럼 발설되고 있었다. 이에 대해서는 나중에 따로 살펴볼 기회를 갖겠다.

어쨌거나, 천주교 신앙이 사회 문제로 부각되기 근 30년 전에 이미 사도세자가 대궐 안에서 ‘성경직해’와 ‘칠극’을 읽고 있었다. 다산이 궐내에서 정조와 함께 노아의 방주 이야기가 나오는 책을 본 것 등과 맞물려 볼 때, 서학서는 진작부터 대궐 심층부에 들어와 있었고, 정조 또한 이를 공론화해 문제를 키울 생각이 없었다.

'중국소설회모본'(국립중앙도서관 소장) 중 '성경직해'와 '칠극'의 서명이 표시된 면.

전북 전주 전동성당 안에 세워진 윤지충(오른쪽)과 외종형 권상연의 동상. 윤지충은 구베아 주교의 사목교서에 따라 어머니 장례를 천주교식으로 치렀다가 큰 변을 당한다. 한국일보 자료사진

2014년 프란치스코 교황 방한 당시 광화문에 내걸린 윤지충 바오로와 동료 순교자 123위 그림.교황은 방한 당시 이들에 대한 시복미사를 진행했다. 한국일보 자료사진

규장각 각신 시절의 다산. 진산사건 처리 문제로 조정이 대립할 때 다산은 천주학 관련 사실을 드러내 논쟁을 끝내자고 제안했다. 김옥희 수녀 제공, 탁희성 화백 그림.

화성능행도 서장대 야조도 부분. 진산 사건 와중에 화성건설을 추진 중이던 정조에게 공학 실무 역량을 갖춘 다산은 꼭 필요한 인재였다. 국립고궁박물관 소장.

’주교요지’ 표지(위)와 상편. 약종의 이 책은 아주 인기 좋았던, 당대의 베스트셀러였다.

다산보다 더 천주교에 심취했던 정약종의 초상화. 그림 상단에는 정씨 집안에 전하던 것을 김양선 목사가 해방 직후 구입했다는 그림의 내력이 기록되어 있다. 숭실대 한국기독교박물관 제공

천주교 천진암 성지의 순교자 가족 묘지에 있는 정재원 내외의 무덤. 정재원은 천주교를 배격했음에도 지금 이곳에 누워있다. 정민 교수 제공

다산의 여유당 현판. 노자의 도덕경에서 따온 문구로 조심하겠다는 의미를 담고 있다. 정조 사후 은거하면서 썼다고 알려져 있으나, 그 훨씬 이전 천주교 문제로 노심초사한 아버지에게 올린 다짐의 문구로 보는 게 옳다.

여유당 건물. 다산이 조심하겠다는 뜻으로 ‘여유당’을 골랐다면, 형 약전은 뉘우친다는 뜻으로 ‘매심재’를, 형 약현은 자신을 잘 다스리겠다는 뜻으로 ‘수오재’를 택했다.

천진암 성지내 천주교회 창립선조 가족 묘지. 오른쪽이 앞부터 조부 정지해, 부친 정재원, 형 정약전 등 다산 쪽 가족 묘이고, 왼쪽은 앞부터 부친 이보만, 동생 이격 등 이벽의 가족 묘다.

도산서원 건너편 시사단. 7,228명에 이르는 응시생들을 수용하기 위해 별도의 들판에다 시험장을 만들었던 장소다. 문화재청 제공

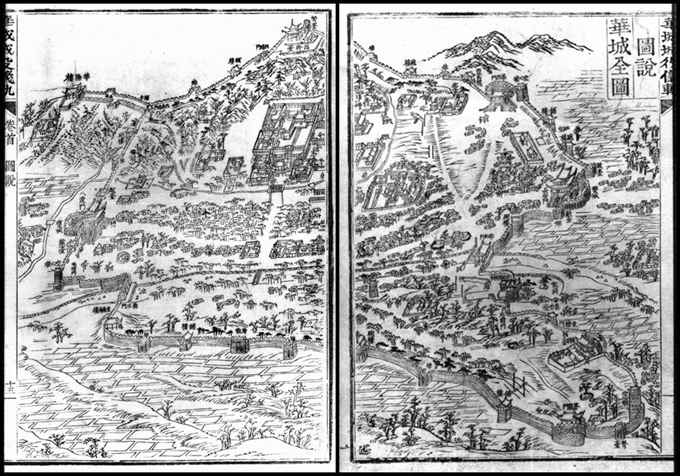

'화성성역의궤'에 실린 '화성전도'. 당시로는 엄청났던 이 거대한 사업을 추진하기 위해 정조는 정약용이 간절하게 필요했다. 수원화성박물관 제공

수원 융릉. 사도세자(장조의황제)와 그의 부인 혜경궁 홍씨(헌경의황후)의 무덤이다. 원래 명칭은 현륭원이었으나 고종이 사도세자를 장조로 추존하면서 융릉으로 명칭을 바꿨다. 문화재청 제공

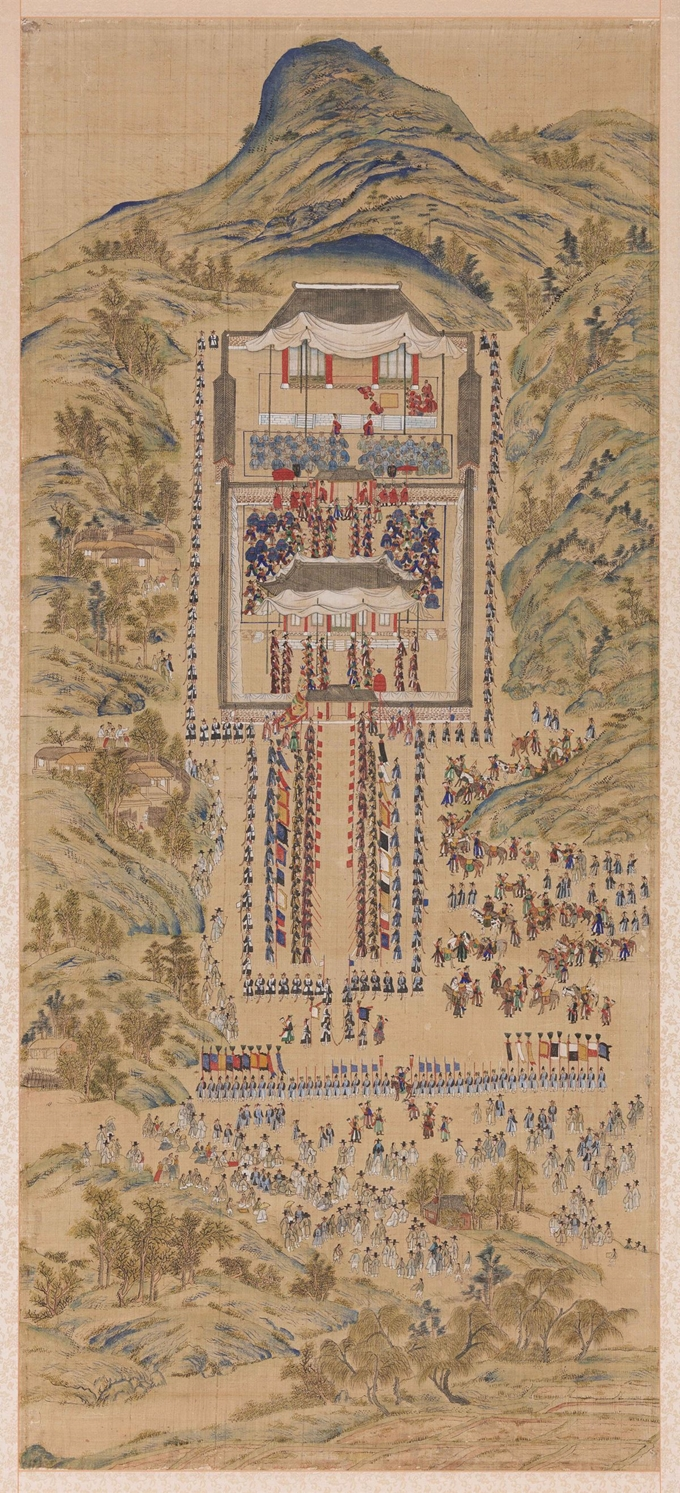

최득현이 그린 ‘화성성묘전배도’(1795). 1795년 윤2월 1일 정조가 화성 현륭원에서 사도세자의 묘를 성묘하며 절하는 모습을 묘사했다.

경기 이천 모가면의 어농성지에 있는 주문모(왼쪽) 신부의 동상과 윤유일의 동상. 주문모 신부는 1794년 의주 국경에서 윤유일과 지황을 만나 조선옷으로 갈아입고 국경을 넘었다. 천주교 서울대교구 제공

다산에 의해 체포 직전 극적으로 구출된 주문모 신부는 서울 남대문 안쪽의 강완숙의 집으로 피신했다. 광 안에서 석 달을 보낸 뒤, 주 신부는 이후 6년간 강완숙의 사랑방 다락방에 숨어 살았다. 주문모 신부와 강완숙의 초상. 천주교 서울대교구 제공

경기 이천시 모가면 어농성지에 위치한 순교자 묘역과 주문모 신부의 동상. 천주교 서울대교구 제공

1791년 진산 사건 당시 천주교도로 잡혔다 풀려난 후 남편과 헤어져 시어머니, 전처소생의 아들과 상경하는 강완숙. 천주교 서울대교구 제공

정조는 중국인 주문모 신부의 도피 내막을 전혀 모른 채 엉뚱한 사람을 표적으로 삼은 박장설의 상소문을 읽고 ‘해괴하고 앞뒤 없는 글’이라며 분노했다. 그림은 이길범 화백이 1989년 그린 정조 표준영정. 수원화성박물관 제공

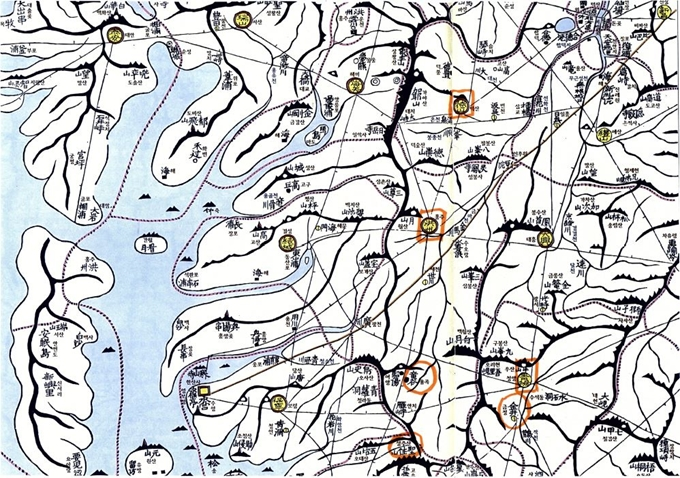

정조는 여론이 잠잠해지기를 기다리겠다는 포석으로 기습적인 선제 조처를 내렸다. 다산을 금정찰방으로 좌천시키는 표면적 죄목은 ‘삐딱한 글씨체’였다. 다산은 임금의 말에 토를 달지 않고 그날로 한강을 건넜다.그림은 '대동여지도' 중 다산이 좌천된 금정 지역이 표시된 부분. 진선출판사 제공

다산이 좌천돼 내려간 금정역이 있던 충남 청양군 화성면 용당리 마을 진입로에는 다산사적비(맨 왼쪽)가 서 있다. 그 옆에는 이곳에서 금정찰방을 지낸 사람들의 선정비가 있다. 정민 교수 제공

이존창의 생가가 있던 충남 예산군 여사울성지에 서있는 이존창 사적비. 비석 뒤편으로 남프랑스풍으로 지어진 여사울성지 성당이 보인다. 정민 교수 제공

금정역이 있던 충남 청양군의 다락골 줄무덤 성지. 무명순교자들의 시신을 매장한 묘지다. 당시 이 지역이 얼마나 천주교 신앙이 뜨거웠는지 보여 준다. 정민 교수 제공

성호 이익의 증손자이자 내포에서 존경받는 학자였던 목재 이삼환의 영정. 이삼환은 일찍이 천주교에 반대하는 뜻을 명확히 내비쳤다. 다산은 금정에 도착하자마자 이삼환에게 편지부터 썼다. 안산 성호기념관 제공

다산은 성호 이익의 증손자인 이삼환과 함께 성호의 저술 교정 작업에 나섰다. 다산은 직접 사전 답사까지 하며 장소 물색에 나섰고, 제반 비용까지 자신이 대겠다며 이삼환을 설득했다. 열흘 간 성호의 저술 교정작업을 진행했던 온양 봉곡사 무설전 건물. 정민 교수 제공

금정역이 있던 충남 청양군 화성면 용당리 마을 진입로에 세운 다산사적비(왼쪽)와 여타 금정찰방 공적비. 정민 교수 제공

변방소’에 대한 칭찬에도 불구하고, 여전히 천주교와의 관계를 의심받은 다산은 황해도 곡산의 부사로 임명됐다. 대동여지도 곡산부 지도. 한국학중앙연구원 제공

◇곡산 백성이 안도의 한숨을 쉬다

이계심 석방 사건이 화제를 몰고 온 가운데, 곡산 백성의 눈길이 새 부사에게 일제히 쏠렸다. 고마고(雇馬庫)는 백성에게 세금 외에 가외로 거두는 일종의 기금으로, 공무로 보내는 인편이나 말에 드는 비용을 민간에서 거두는 것이다. 이것이 갖은 폐단의 원흉 중 하나였다. 다산은 1년에 900냥이나 되는 이 비용 지출을 부임 직후 바로 폐지해 버렸다. 이 첫 번째 명령이 알려지자 백성들이 안도의 한숨을 쉬었다.

다음은 보민고(補民庫) 문제에 손을 댔다. 이 또한 한 해에 1,000냥이 넘는 거액을 추가로 징수하고 있었다. 이유를 묻자 감영에서 꿀에 부과하는 세금 때문이라는 대답이 돌아왔다. 감사가 봄가을로 백밀(白蜜) 세 말과 황밀(黃蜜) 한 섬을 징수해 가는데, 감영의 아전들이 두 배씩 징수해 가면서도 지급 액수는 공문에 있는 숫자대로만 지급해 왔다는 것이다. 그래서 축난 금액을 보전하려면 어쩔 수가 없다는 대답이었다.

다산이 말했다. “앞으로는 공문에 적힌 숫자와 빛깔대로만 보내라.” 아전들이 대답했다. “저 승냥이와 이리보다 더한 감영의 아전들이 가만있지 않을 것입니다. 해오던 대로 하시지요.” “일단 가서 살펴 보거라.” 감영으로 간 아전들은 예상대로 문서 수령을 거부당했다. 비장(裨將)이 감사에게 아뢰자 감사가 뜨끔해서 말했다. “저 사람은 고을 백성을 등에 업고 있고, 나는 내 입 밖에 없으니 다툴 문제가 아니다”하고 그대로 받게 했다. 감사는 다산이 임금의 총애를 한 몸에 받고 있다는 것을 잘 알았으므로 공연한 문제를 만들 생각이 없었다. 보민고 문제의 해결로 해마다 1,000냥이 남게 되자 곡산부의 회계에 갑자기 여유가 생겼다.

다산의 일처리는 거침이 없었다. 곡산 백성 김오선(金五先)이 시장에 소를 사러 갔다가 칼을 맞은 시체가 되어 돌아왔다. 근처 도적에게 살해된 것이었는데, 처자식과 마을 사람들이 후환이 무서워 입을 다물고 시신을 그냥 매장했다. 뒤늦게 이 말을 전해 들은 다산은 직접 그 마을로 달려가 현장 조사를 했다. 돌아오는 길에 김오선이 살던 마을에 들러 물었으나 다들 쉬쉬 하는 통에 진상을 밝힐 수가 없었다.

밤중에야 단서를 얻어, 토졸(土卒) 수십 명을 보내 도적의 얼굴을 아는 자를 잡아오게 했다. 계략을 일러주고 노인령(老人嶺) 아래에서 엄습해, 김오선을 죽이고 소를 빼앗은 김대득(金大得)이란 자를 체포해 왔다. 다산은 곡산부 문 앞 저자에서 곤장을 쳐서 김대득을 죽였다. 겁을 먹은 도적 떼가 소문을 듣고는 사방으로 흩어져 달아났다. 부임한 직후 일어난 이 몇 번의 일로 새 부사에 대한 백성들의 환성과 찬사가 일제히 쏟아졌다.

◇너희가 주인이다

1797년 9월, 낡아 퇴락한 곡산 정당(政堂)의 벽채가 무너져 내렸다. 수리해야 한다는 여론이 비등했다. 다산은 이렇다 저렇다 아무 대꾸가 없었다. 어느 날 다산은 아전을 불렀다. “이것이 정당의 설계 도면이다. 이대로 작업을 진행하거라.” 아전이 들여다보니, 건물의 세부 설계도면뿐 아니라 소요되는 재목도 종류에 따라 구분해서, 베어 와야 할 나무의 숫자까지 정확하게 적혀 있었다. 다들 입을 딱 벌렸다. 여기에 더해 다산은 수원 화성 공사에 투입되었던 유형거와 삼륜거의 도면을 주어 그대로 만들게 했다.

수레가 만들어지자 그날로 작업이 시작되었다. 아전과 장교를 보내 하루 만에 재목 베어 오는 일을 다 마쳤다. 때마침 매서운 추위로 개울과 땅이 얼어붙어 어렵지 않게 운반해서 읍으로 가져왔다. 수레에 실려 재목이 도착하자, 다산은 다시 아전과 장교들을 불렀다. “건물이 무너지는 것은 터를 굳게 다지지 않기 때문이다. 그리고 정당 건물은 규모가 있어야 한다. 다만 너무 화려해서는 안 된다. 이 집은 너희가 주인이다. 나는 임기가 끝나 떠나면 그만인 사람이다. 백성들은 가끔 일 있을 때만 들어오고, 산골 사는 백성은 평생 들어올 일도 없다. 너희 집을 너희가 짓는 일이니 직접 힘을 쏟아야 한다.”

이후 나무를 말리고 다듬는 석 달 동안 터를 다지기 위한 달구질이 그치지 않았다. 흙도 석회와 가는 모래, 그리고 황토를 고루 섞은 삼화토(三和土)만을 쓰게 했다. 백성들은 신임 부사의 기민한 일처리에 놀라고, 애정 어린 당부에 감격해 서로 도와 짧은 시간 안에 백성의 힘을 뺏지 않고 일을 마쳤다. 반년 뒤 곡산부에는 번듯한 정당 건물이 우뚝하게 솟았다.

◇사람들이 기이하게 여겼다

새 정당 곁에는 연못을 파고 정자도 세웠다. 어느 날 달밤에 정자에 나가 앉아있던 다산이 혼잣말을 했다. “이럴 때 퉁소 소리를 들으면 한결 운치가 있겠다.” 아전 하나가 나서며 말했다. “읍내에 장천용이란 자가 퉁소를 잘 붑니다. 하지만 관아에는 오려 하지 않으니 붙잡아 올까요?” “붙잡아 올 수야 있겠지만, 그래서야 퉁소를 불려 하겠느냐? 그저 내가 왔으면 하더라고 전하기만 해라.” 그러자 신통하게 장천용이 왔다. 하지만 그는 이미 엉망으로 술이 취한 상태였다. 맨발에 옷에 띠조차 두르지 않았다. 그 와중에도 술을 내오라고 야단이었다. 몇 잔을 마시더니 아예 인사불성이 되어 드러누워 버렸다.

다음날 맨 정신에 불러 술 한 잔을 내리자, 그가 말했다. “퉁소보다 그림을 잘 그리옵니다.” “비단을 가져오너라.” 거침없이 쓱쓱 긋는 붓끝에서 온갖 사물이 피어났다. 믿을 수 없는 솜씨였다. 그리고는 술을 달라더니 다시 엉망으로 취해 돌아갔다. 퉁소를 듣자고 이튿날 다시 찾았으나 그는 벌써 금강산 여행을 떠났다는 전언이었다.

술주정뱅이에다 불손하기 짝이 없는 천민이었지만 다산은 그의 재능을 아껴 대우하고 존중해주었다. 그는 제멋대로 굴고 거리낌 없이 행동했으나 다산 앞에서만은 그렇게 하지 않았다. 뒤에 다산이 곡산부사를 그만두고 서울로 돌아가자, 몇 달 뒤 그는 정성껏 그린 산수화 한 폭을 다산에게 보내 그간 감사했다는 뜻을 전했다. 다산은 그를 위해 ‘장천용전(張天慵傳)’을 남겼다.

그 글 끝에다 다산은, 못 생긴데다 사지가 뒤틀려 살림도 못하고 자식도 못 낳는 그의 아내 이야기를 소개했다. 그녀는 성품마저 못되어, 늘 누워서 장천용에게 욕을 퍼부었다. 하지만 그는 그런 아내를 끔찍이 위했으므로 사람들이 기이하게 여겼다고 썼다. 아마도 다산의 뜻은 장천용보다 잘 살고 신분이 있는 사람도 인간의 기본적인 도리를 지키지 않는데, 나는 그가 그 같은 아내를 버리지 않고 위하는 마음을 사랑한다고 말하고 싶었던 듯하다.

◇대체 어쩌시려고요?

1797년 겨울 황해감사가 비밀공문을 다산에게 보냈다. 곡산부에 속한 토산 고을의 장교가 도적을 잡아 오던 중 도적떼가 들이닥쳐 도적을 풀어주었다는 얘기였다. 게다가 장교를 자기들 소굴로 끌고 가서, 여러 두령이 모인 가운데 장교의 죄를 꾸짖고 돌려보냈다는 토산 현감의 보고서가 함께 도착했다. 심지어 이튿날 새벽에는 50~60명의 도적 떼가 관아로 쳐들어와 소동을 부리기까지 했으니, 곡산부사가 도적의 이 같은 변고를 책임지고 진압해 체포하라는 명령이었다.

공문을 본 장교와 아전들이 동요했다. 진압 계획을 세우려 하자, 다산이 제지했다. 대신 삐쩍 마른 아전 한 명과 장교 한 명을 불러 도적의 소굴로 다녀올 것을 명했다. 두 사람이 울며 살려달라고 빌었다. 다산이 말했다. “염려 마라. 포승줄도 필요 없고 그저 빈 몸으로 가거라. 내 뜻을 잘 전하고 적장에게 이리로 오란다고 하거라.” 다들 놀라 눈을 동그랗게 뜨고 말했다. “대체 어쩌시려고요?” 다산은 태연했다. “두고 보면 안다.”

과연 사흘 만에 앞서 떠났던 두 사람이 적장 10여명과 함께 왔다. 조사해보니 그저 평범한 일반 백성이었다. 다산이 말했다. “너희는 죄가 없다. 집으로 돌아가거라. 대신 저 토산의 장교를 잡아 오너라.” 그리고는 붙들려온 토산 장교에게 다짜고짜 곤장을 되게 쳤다. 다들 놀라 외쳤다. “대체 왜 이러십니까?” 다산이 대답했다. “태평한 세상에 어찌 백성이 장교를 끌고 가서 죄를 주고, 관아를 침범하는 일이 있겠느냐? 나는 처음부터 이 일이 무고인줄 알았다.” 토산 장교가 평소 못 마땅해 하던 그곳 백성에게 분풀이를 하려고 없는 일을 잔뜩 지어내 도적 떼로 내몰려고 지어낸 사건이었다. 백성들이 놀란 가슴을 쓸어 내렸다.

◇기미를 먼저 알다

1799년 1월에 갑자기 전국적으로 유행성 독감이 돌았다. 전염성이 강해서 감기에 걸린 노인들이 대부분 죽어 나갔다. 이 병으로 전국에서 12만 8,000명이 죽었다고 ‘조선왕조실록’ 1월 3일자 기사에 적혀있다. 다산도 이 병을 호되게 앓고 겨우 회복되었을 정도였다. 하루는 다산이 뜬금없이 관리를 불러 물었다.

“황제의 칙사가 오게 되면 가장 걱정스런 일이 무엇인가?”

“돗자리입니다. 황해도에서는 배천(白川)의 강서사(江西寺)에서만 용수석(龍鬚席)이 나는데, 칙사가 올 때마다 도내의 사람들이 머리를 싸매고 달려가 사는 통에 구하기가 어렵습니다. 곡산은 배천과의 거리도 도내에서 가장 멉니다.”

“알았다. 너는 지금 바로 떠나 강서사로 가서 용수석을 사가지고 오너라.”

관리가 고개를 갸웃하며 떠났다. 그가 돗자리를 사가지고 돌아오자마자, 중국 황제의 붕어(崩御)를 알리는 칙사가 온다는 기별이 당도했다. 족집게 점쟁이다! 다들 놀라서 술렁거렸다. 다산이 말했다. “이 병이 의주 쪽으로부터 감염되어 온 것을 보면 중국에서 온 듯했다. 황제가 나이가 많았으니 이런 일이 있을 것으로 짐작했더니라.”

곡산에 머문 2년 동안 이런 예는 다 적을 수 없을 정도로 많았다. 다산의 일 처리는 늘 허를 찔렀다. 관아에서 소란을 떨다 달아난 수괴를 오히려 칭찬한 후 무죄 방면하고, 도적 떼를 잡아넣을 줄 알았는데 도리어 포교를 매질했다. 건물을 짓자 하면 딴청을 하다가 목재 계산까지 다 끝낸 설계 도면을 내놓았다. 술주정뱅이 천민 예술가의 역량을 평가해 오히려 그의 존경까지 이끌어냈다. 돌림병이 온 방향을 보고 황제의 죽음을 미리 알았다.

그는 늘 이랬다. 의표를 찌르고 예상을 빗겨갔다. 하지만 모두들 그 결과에 놀라고 과정에 감탄했다. 그 바탕에는 늘 백성에 대한 사랑이 깔려 있었다. 핵심 가치를 세우고 합리적 절차로 진행해 누구든 승복하지 않을 수 없었다. 곡산 시절 다산의 활약은 실로 눈부신 데가 있었다. 각종 아전의 비리와 못된 관행이 발을 붙일 수 없었다. 늘 허덕이던 재정이 충실해졌다. 시달림만 당하던 백성들이 처음으로 국가로부터 존중 받는 느낌을 갖게 되었다.

정민 한양대 국문과 교수

'목민심서'에는 곡산의 이동리와 강진의 남당리를 각각 하나씩 예로 실려 있다. 침기부종횡표 남당리의 예시. 정민 교수 제공

1796년 말 황심이 북경에 밀사로 떠나는 장면. 주문모 신부의 라틴어 편지와 조선교회의 청원서를 비단에 써서 옷 속에 숨겨서 갔다. 탁희성 화백 그림

연암 박지원은 당대 문명이 높았고, 그가 쓴 '열하일기'는 큰 화제를 몰고왔다. 김건순이 그를 찾은 것 또한 박지원에게서 듣고 싶은 얘기가 있어서였을 것이다. 연암은 천주교에 대해 여러 글에서 부정적인 시각을 드러낸 바 있다. 실학박물관 제공

최필제가 자기 집에서 교우들과 모임을 갖던 중 포졸들이 들이닥치고 있다. 천주교 서울대교구 제공

정조의 특별한 사랑을 받았던 최필공은 참수형에 처해지자 자신의 피를 손에 묻혀 '보혈'(예수가 십자가에 못 박혀 흘린 피)이라고 외쳤다. 천주교 서울대교구 제공

경북 포항시 남구 장기면에는 장기유배문화체험촌이 있다. 다산 정약용과 우암 송시열의 유배지가 이곳이었다. 포항시 제공

바티칸 민속박물관에 소장 돼 있는 황사영 백서는 작은 천 조각에 무려 1만3,384자가 빼곡히 적혀 있다. 한국천주교순교자박물관 제공

다산이 전남 강진에 유배 온 뒤 처음 기거했던 사의재. 죄인을 배척한 이곳 주민들로 인해 대문이 부서지는 등 다산이 곤욕을 치를 때 동문 밖 주막집 노파가 다산이 묵을 수 있도록 내준 오두막집이다. 강진군 제공

다산은 내친김에 서당에 사의재(四宜齋)란 현판을 내걸었다. 네 가지 마땅함을 추구하는 집이란 의미였다. 그 네 가지가 무얼까? 첫째, 생각은 맑아야 한다(思宜澹ㆍ사의담). 생각이 맑지 않거든 재빨리 맑게 해야만 한다. 외모는 장중해야 한다(貌宜莊ㆍ모의장). 장중하지 않을 경우 빠르게 무게를 되찾아야 한다. 말수는 적어야 마땅하다(言宜訒ㆍ언의인). 과묵하지 못할 때면 서둘러 이를 그쳐야 한다. 동작은 묵직해야 한다(動宜重ㆍ동의중). 묵직하지 않으면 바로 행동을 늦춰야 한다. 그러니까 사의재는 맑은 생각과 장중한 외모, 과묵한 언어와 묵직한 몸가짐을 배우고 실천하는 집이란 의미였다.

공부하는 사람은 생각이 맑아야 한다. 그러면 외모에 무게가 깃든다. 말수가 적어지고 몸가짐이 들뜨지 않는다. 공부를 하고도 언행이 이 같지 않다면 그것은 헛공부다. 다산의 교육목표가 이렇게 제시되었다. 다산의 ‘사의재기(四宜齋記)’에 나온다. 다산은 집 앞에서 공차며 놀던 아무것도 모르는 촌 아이 대여섯을 모아놓고 평생 처음 해보는 훈장 노릇을 시작했다.

강진현감 이안묵

6년 전인 1795년 10월 6일, 당시 정언(正言) 벼슬에 있던 이안묵이 사학의 폐단을 척결하라는 상소를 올렸다. 당시 다산은 주문모 실포 사건 이후 금정찰방으로 쫓겨 내려가 있었다. 그중 한 대목이 이랬다.

근래 사학의 폐해는 그 무리가 실로 번성해서 다만 일단의 사족들만 그러한 것이 아니라 여항의 하찮은 백성마저 많이들 유혹에 빠져 권솔들을 이끌고서 이를 따릅니다. 호서와 호남에 그 학설이 더욱 성행해서, 혹 수백 집이 있는 큰 마을조차 휩쓸리듯 모두 혹해서 한 통속이 되어 버리기까지 합니다. 아! 이것이 무슨 변고입니까. 하지만 조정에서는 그저 내버려 두고서 이를 혁파하여 다스릴 방법은 생각지 않습니다. 설령 한두 사람을 외직에 보임하거나 귀양을 보낼 때도 굳이 사설이 성행하는 곳에다 두곤 합니다. 이는 진실로 이른바 섶을 안고 불을 끄겠다는 격이라 하겠습니다. 이 같은 것을 막지 않는다면 온 나라가 장차 이적(夷狄)과 금수(禽獸)의 땅이 될 것이요, 반드시 무리 지어 일어나 도적이 되는 근심이 있게 될 것입니다.

당시 충청도 금정에 내려가 있던 다산을 겨냥한 말이 분명했다. 그를 사학의 소굴로 보내면 불을 끄기는커녕 오히려 꺼지지 않는 불길이 될 것이다. 어째서 이 같은 일을 허용하는가. 이것이 당시 이안목이 다산을 저격한 내용이었다. 이 상소문에서 이안묵은 천주학뿐 아니라 경기도관찰사 서유방 서유린 형제를 아울러 탄핵했다. 당시 정조의 비답은 이랬다.

‘악착스럽고 잔인하고 각박하다. 네 혀가 작살과 같으니, 인인군자(仁人君子)가 거들떠보지도 않으려 들 것이다. 환란이 조금 가라앉자 곧바로 주먹질과 발길질을 해대서 다시는 일어나지 못하게 하려 드니 사람됨 또한 잔인하기 짝이 없다. 오늘날 마음을 쏟아 고심하는 것은 다만 풍파를 막아 물결을 가라앉히는 데 있거늘, 너는 어떤 사람이기에 감히 조정에서 이미 환히 알고 있는 묵은 혐의와 사적인 유감을 끼고서 때를 틈타 돌을 던지며 못된 짓을 다한단 말인가.’

비답과 함께 정조는 이안묵의 대간직(臺諫職)을 삭탈하고 향리로 쫓아 버렸다. 다산이 강진으로 귀양 오던 1801년에도 정4품의 사헌부 장령(掌令)으로 있던 이안묵은 계속 남을 해치는 상소로 물의를 일으키다, 종 6품으로 강등되어 1801년 7월 22일에 강진 현감에 좌천되어 내려온 상태였다.

하지만 지금은 다산 곁에 정조가 없었다. 게다가 이곳은 한양에서 천리 떨어진 남녘땅의 끝자락이었다. 상소문으로 정조의 격노만 불렀던 6년 뒤, 사방에 적뿐인 다산이 자신의 손아귀 속으로 제 발로 굴러들어왔다. 다산을 굳이 자신의 임지인 강진으로 보낸 것은 자기 선에서 다산을 알아서 처리하라는 공서파의 의중이 있었을 터였다.

현감의 서슬이 워낙 퍼래서 아무도 다산을 상대해주지 않았다. 외가인 해남에서조차 일체의 연락을 끊었다. 다산은 집 소식도 끊어진 채 말 그대로 고립무원의 처지가 되었다. 이렇게 막막한 1801년이 저물었다.

다산은 봄과 가을이면 제자들과 함께 소풍을 갔다. 사의재에서 30분 떨어져 있는 금곡사를 다산은 사랑했다. 돈이 조금 마련되면 금곡사 인근의 땅을 사서, 그 산자락에 자신이 거처할 오두막을 지을 생각이라고 시에 적었을 정도다. 정민 교수 제공

강진만을 굽어보고 있는 전남 강진 백련사는 다산이 유배생활을 했던 다산초당과 인접한 곳에 자리잡고 있다. 아암 혜장선사와 종교와 나이를 뛰어넘는 교유를 나눈 공간이기도 하다. 한국일보 자료사진

◇만덕사의 새 주지

강진 만덕사(萬德寺)는 비록 퇴락했어도, 고려 때 백련결사(白蓮結社)의 찬연한 전통이 빛나는 절이었다. 큰 절 대둔사에서 새로 부임해 온 혜장(惠藏ㆍ1772-1811)이라는 새 주지가 다산을 한번 꼭 만나고 싶어 한다는 이야기가 여기저기서 들려왔다. 소문에 그는 대단한 학승(學僧)으로, 나이 서른에 이미 대둔사의 강회에서 주맹(主盟)을 맡아 100명이 넘는 승려를 앉혀 놓고 강의해 단숨에 그들을 압도했다는 풍문이었다. ‘주역’에 대한 조예마저 깊어, 한다 하는 선비들도 그의 앞에 서면 입도 떼지 못하고 달아나기 바쁘다고 했다. 당시 혜장은 고작 서른네 살이었다.

다산은 강렬한 호기심을 느꼈다. 황상을 불렀다. “산석아! 네가 한번 만덕사를 다녀와야겠다. 그 절 새 주지가 거기서 제자들을 가르친다더구나. 네가 가서 슬쩍 배움을 청해, 진짜인지 가짜인지 살펴보고 오너라.” 역시 다산답다. 불쑥 찾아가지 않고, 제자 황상을 먼저 보내 그의 근량을 달아보게 했다. 황상 후손가에서 보관해온 ‘치원소고(巵園小藁)’ 중 ‘여철선선사서(與鐵船禪師書)’에 이 내용이 나온다.

백련사 현판 사진. 강진 백련사는 만덕산에 있어 만덕사라고도 했다. 통일신라 말기 창건 당시 백련사로 불렸으나 조선시대 들어 만덕사로 불렀다. 근래에 다시 고쳐 백련사라고 부르게 되었다. 정민 교수 제공

황상이 스승 앞에 결과를 보고했다. 황상은 과연 풍문대로 거침없는 큰 학문을 보았노라며 아득히 압도된 표정을 지었다. 다산은 그가 더 궁금해졌다. 다산은 1811년 혜장이 죽은 뒤에 지은 ‘아암장공탑명(兒菴藏公塔銘)’에 이때 일을 기록해두었다. “1805년 봄에 아암이 와서 백련사(白蓮社)에서 묵으며 애타게 나를 보고자 했다. 하루는 내가 야로(野老)를 따라서 자취를 감추고 가서 그를 만나보았다. 그와 함께 반나절 동안 얘기했지만 그는 내가 누군지 알지 못했다.”

이날은 1805년 4월 17일이었다. 이날 다산과 동행한 야로가 바로 황인태였다. ‘황씨체화집’에 수록된 황인태의 시 중에 ‘4월 17일, 탁옹과 함께 백련사로 놀러 가 혜장상인을 방문하다(四月十七日 사월십칠일, 同籜翁游白蓮社 동탁옹유백련사, 訪惠藏上人 방혜장상인)’란 시가 있다. 같은 날 다산도 ‘4월 17일 백련사로 놀러가다(四月十七日, 游白蓮社 유백련사)’와 ‘혜장상인에게 주다(贈惠藏上人 증혜장상인)’란 시를 남겼다. 특히 두 번째 시는 황인태의 시와 운자가 똑같다.

◇생룡활호의 기상

혜장을 찾아간 다산은 짐짓 시치미를 뚝 떼고서 황인태의 그늘에 앉아 딴청을 부렸다. 그 바람에 혜장은 다산의 정체를 전혀 눈치채지 못했다. 그 와중에도 혜장의 거침없는 논변과 기상이 좌중을 완전히 압도했다. 당시 혜장의 모습이 어떠했는지는 황인태의 시에 잘 드러난다. 가운데 부분만 추려 읽는다.

문득 들으니 여산의 스님 (忽聞廬山釋 홀문려산석)

다시금 동국에 나셨다 하네. (復此生東國 복차생동국)

젊은 나이 명성이 아득히 높아 (妙齡藹聲譽 묘령애성예)

불문에서 기색이 대단하다지. (空門多氣色 공문다기색)

불경은 소중히 여기지 않고 (貝葉匪所珍 패엽비소진)

‘주역’에 능통해 잘 안다 하네. (羲繇已通熟 희요이통숙)

내가 그 사람을 만나보려고 (我欲觀其人 아욕관기인)

마침내 백련사 북쪽 찾았지. (遂至蓮寺北 수지련사북)

말 듣자 황하 제방 터진 것 같아 (聽言若決河 청언약결하)

내 가슴을 시원히 씻어주누나. (令我洗胸臆 영아세흉억)

말기운 조금의 거침이 없어 (辭氣頗疎放 사기파소방)

진솔함 그 누가 맞겨루리오. (任眞誰相逼 임진수상핍)

시의 내용을 풀면 이렇다. 예전 소동파가 귀양지에서 만났던 혜원(慧遠) 같은 걸출한 승려가 동국에 출현했다는 소문이 인근에 쫙 퍼졌다. 그 당사자인 혜장은 불경뿐 아니라 ‘주역’에도 능통해 명성이 자자했다. 그래서 직접 만나보려고 찾아가서 그의 말을 들었다. 현하의 열변은 마치 둑 터진 황하의 물결처럼 거침이 없고, 말의 기운도 거리낌이 없어서, 듣는 사람이 속이 후련하고, 사람됨 또한 꾸밈이나 허세 없이 진솔했다. 이것이 황인태가 자신보다 27세나 어린 혜장에 대한 솔직한 평가였다.

다산도 ‘혜장상인에게 주다(贈惠藏上人)’라는 시에서 “서른에 일천 사람 스승이 되니, 어이 하늘 날아가는 새가 아니랴. 가파른 길 한 차례 만나보려고, 넝쿨 잡고 가시덤불 헤쳐 왔다네. 바라건대 그대여 겸손 익히소. ‘주역’에다 어이해 힘을 쏟는가? (三十師千人 삼십사천인, 豈非戾天翼 기비려천익. 崎嶇爲一顧 기구위일고, 捫蘿爲披棘 문라위피극. 願汝流謙光 원여류겸광, 推移詎費力 추이거비력)”라고 했다. 앞서 황인태의 시가 젊은 혜장의 기염에 놀라 입을 딱 벌린 형국이라면, 다산은 ‘겸광(謙光)’ 즉 겸손으로 자신을 낮추되 그 자체로 빛나는 존재가 되어야지, 어이하여 승려가 ‘주역’ 공부에 이다지 힘을 쏟느냐고 은근히 누르는 뜻을 비쳤다.

하지만 다산도 혜장의 도저한 학문에는 크게 놀라지 않을 수 없었다. 그는 생룡활호(生龍活虎)처럼 제 기운을 억제하지 못하고 펄펄 뛰었다. 말 한마디 눈빛 하나로 좌중을 쥐었다 놓았다 했다. 다산은 자리 속에 섞여 앉아 그의 말만 듣다가 슬그머니 물러 나왔다.

◇어찌 이렇듯 속이십니까?

황인태의 시집 중 아암 혜장과 만나는 대목을 묘사한 시가 실린 부분. 최초로 공개되는 자료다. 정민 교수 제공

다산이 떠나고 난 뒤 좀 전에 다녀간 사람이 다산이었음을 뒤늦게 알게 된 혜장은 그 길로 산문을 나서 내달았다. 저만치 가던 다산의 앞을 팔 벌려 가로막아 선 혜장이 말했다. “밤낮으로 공을 사모했는데, 제게 어찌 이리 하십니까? 이렇게 감쪽같이 속이시다니요.” 다산이 웃었다. “이대로는 못 가십니다. 하루 묵어 가셔야지요.” 다산은 혜장에게 붙들려서 다시 승방으로 돌아왔다.

이때부터 둘 사이에 ‘주역’을 두고 본격적인 일전이 벌어졌다. 다산이 물으면 혜장이 대답했다. 잠시의 망설임이 없었다. 혜장은 재를 깐 회반(灰盤)을 가져오게 해서 낙서(洛書) 구궁(九宮)을 그리며 거침없는 설명을 이어갔다. 저만치에서 제 스승의 사자후를 지켜보던 승려들 중에는 감격해서 눈물을 흘리는 자까지 있었다.

다산은 묻기만 하고 좀체 제 말은 하지 않았다. 혜장은 자신의 말이 거듭될수록 그 점이 께름칙했다. 한껏 휘두른 칼날이 허공만 가르고 있었다. 혜장은 자꾸 불안하고 불편했다. 밤이 깊어 잠자리에 들었지만 두 사람은 잠들지 못했다. “혜장! 주무시는가?” 다산이 스르렁 칼집을 풀었다. “아닙니다.” “내 하나 물어봄세. 건괘(乾卦)는 어째서 초구(初九)라 했을까?” “그야 구(九)가 양수(陽數) 중 가장 크기 때문이지요.” “음수(陰數)는 어디서 끝나지?” “십(十)입니다.” “그렇군. 그렇다면 곤괘(坤卦)는 어째서 초십(初十)이라 하지 않고 초육(初六)이라 했을까?”

다산이 불쑥 던진 한마디가 무수한 검광(劍光)이 되어 일제히 혜장을 향해 무찔러 들어왔다. 혜장은 이 질문을 받고 눈앞이 캄캄해졌다. 누웠던 자리에서 벌떡 일어난 혜장이 다산 앞에 무릎을 딱 꿇었다. “산승의 20년 ‘주역’ 공부가 한낱 물거품이올시다. 왜 그렇습니까? 깨우쳐 주십시오.” 다산이 천연스레 받았다. “나도 잘 모르겠네. 기수(奇數)가 되려면 끝 숫자가 4나 2가 되어야 하지. 하지만 2와 4는 모두 우수(偶數)가 아닌가?” 혜장은 꿀 먹은 벙어리가 되어 멍하게 있다가 길게 한숨을 내 쉬었다. “우물 안 개구리와 초파리는 잘난 척할 수가 없는 것을! 선생님, 마저 가르쳐 주십시오.”

이 문답의 깊은 속내를 필자는 가늠할 수가 없다. 범처럼 포효하던 혜장은 다산의 일격에 강아지처럼 고분고분해졌다. 다산은 기고만장하던 혜장의 기염을 짧은 질문 하나로 격파하고 통과해 버렸다. 이후 혜장은 기운을 누그러뜨려 겸손해지겠다며 제 호를 아암(兒菴)으로 고쳤다. 그리고는 다산 앞에서 고분고분한 아이가 되었다.

이 일이 있고 나서 두 사람은 하루가 멀다 하고 서로를 찾았다. 이날 이후 다산의 시문집은 온통 혜장에게 주는 시로 도배가 되었다. 이렇게 해서 유배지의 다산은 학문적 대화가 가능한 첫 상대를 비로소 만났다. 누구에게도 꺾인 적 없던 혜장도 다산을 만난 뒤 자신이 우물 안 개구리였음을 자각했다.

정민 한양대 국문과 교수

<77> 다산과 불교와 차

◇강렬한 쏠림과 묵은 인연

다산이 만덕사에서 혜장과 만나 ‘주역’을 두고 하루 밤 토론을 벌인 뒤, 두 사람은 서로에게 강렬한 쏠림을 느꼈다. 며칠만 못 만나도 서운했다. 혜장이 밤중에 몰래 주막집을 찾기도 하고, 다산이 혜장에게 편지를 보내 고성사에서 만나자고 연통을 넣거나, 반대로 혜장이 승려를 보내 다산을 청해오기도 했다. 한번 만나면 며칠씩 토론에 토론을 거듭했다. ‘주역’을 사이에 둔 두 사람의 열띤 대화는 서로에게 큰 자극이 되었다.

다산은 집필 중이던 ‘주역사전(周易四箋)’을 보여주며 혜장의 생각을 물었다. 혜장은 혜장대로 평소 해결하지 못한 궁금증을 토론했다. 이제까지 다산은 초고가 마무리될 때마다 멀리 흑산도의 둘째 형님에게 원고를 보내 질정을 청하곤 했었다. 왕복에 한 달 이상이 걸리는 답답하던 토론 과정에 날개가 달렸다.

이때까지만 해도 짐작할 수 없었겠지만, 혜장과의 만남을 계기로 강진 시절 다산은 불교의 자장 속으로 깊숙이 빨려 들어갔다. 여기에도 아버지 정재원과 얽힌 묵은 인연의 사슬이 있었다. 다산이 어렸을 때, 청파(靑坡) 혜원(慧遠)이란 승려가 이따금 흥이 나면 작은 배를 타고서 두릉으로 찾아오곤 했었다. 그는 속성이 다산과 같은 정씨(丁氏)였다. 혜원은 전주에 있다가 유람차 광주(廣州)로 올라와 인근 석림정사(石林精舍)에 머물고 있었다. 1년 남짓 그렇듯이 왕래하다가 청파는 다시 남쪽으로 내려갔다.

몇 해 뒤 다산이 16세 나던 1777년, 부친 정재원이 화순현감으로 부임하자 근처 만연사에 머물던 연담(蓮潭) 유일(有一, 1720-1799)이 찾아왔다. 연담은 화순 출신의 승려로 당시 불교계에서 명망이 높았다. 각종 불경에 대한 정리뿐 아니라 강학으로도 명성이 대단했고, 시승으로도 이름이 있었다. 정재원의 문집 ‘하석유고(荷石遺稿)’에 이 시기 연담과 주고 받은 시가 적지 않게 실려 있다.

1778년 가을, 17세의 다산도 연담을 위해 ‘유일 스님에게 주다(贈有一上人)’란 시를 남겼다. 이 시의 1,2구에서 “지난 날 원공(遠公)과 알고 지낼 때, 남두(南斗)의 높은 명성 얻어 들었네(夙與遠公識, 獲聞南斗名)”라고 했다. 다산 부자가 청파 혜원을 통해 이미 연담 유일의 존재를 알고 있었다는 얘기다. 이 시와 함께 다산은 ‘지리산 스님 노래를 지어 유일에게 보이다(智異山僧歌示有一)’란 작품을 썼다. 연담에게서 그의 법형(法兄)인 설파(雪坡) 대사의 이야기를 전해 듣고 그를 기려서 쓴 시다. 이름으로 보아 설파 또한 청파의 법형제였을 것이다. 청파 혜원은 당시 지리산 쌍계사에 머물고 있었던 듯, '하석유고’에 ‘쌍계암 시판 위의 운자를 써서 청파 혜원에게 부친다(用雙溪菴板上韻, 寄贈靑坡慧遠)’란 시가 보인다.

◇시 벗이 되어 주게

아암 혜장은 속성이 김씨이고, 자는 무진(無盡), 호를 연파(蓮波)로 썼다. 체구는 왜소했지만 총기가 대단해 불문에 든 지 몇 해 만에 단연 두각을 드러냈다. 그가 여러 스승을 좇아 불경을 배울 때 일이다. 그는 말없이 고개를 숙이고 스승의 강설을 들었다. 하지만 문을 나설 때는 혼잣말로 늘 ‘피!(呸)’라고 했다. 그들의 강의가 자신의 성에 차지 않았기 때문이다. 그런 그가 유일하게 ‘피!’ 소리를 내지 않은 것이 바로 연담 유일의 강의였다. 연담 유일은 아암 혜장이 유일하게 인정한 스승이었다. 다산이 훗날 지은 ‘아암장공탑명’에 나온다.

28년 전 연담과의 묵은 인연에 얹혀 다산과 혜장의 교유가 새롭게 이어졌다. 연담은 6년 전에 이미 세상을 뜬 상태였다. 인연이 인연을 만들고, 그 인연이 새로운 인연을 낳았다. 참으로 묘하게 얽힌 인드라망이었다.

혜장과 교유하게 된 다산은 옛날 청파와 연담 두 노승이 떠올랐던 듯하다. 그래서 자신을 여기까지 끌고 온 인연의 사슬을 떠올려, ‘옛날을 생각하며 혜장에게 부치다(憶昔行寄惠藏)’란 장시를 지었다. 시의 서두는 앞서 설명한 청파, 연담 두 승려와의 묵은 인연을 얘기했고, 중간에는 혜장이 빼어난 역량에도 불구하고, 시에는 관심이 없고 깨달음 공부에만 힘을 쏟는 것을 불만스레 여겨, 그가 시 공부를 열심히 했으면 하는 바람을 담았다. 이를 위해 송나라 때 고승 중에 예술 방면에 높은 성취를 보인 승려들을 예로 든 뒤 다음과 같은 내용으로 시를 마무리 지었다.

본색 지녀 소순기(蔬筍氣)를 마다하지 아니하니 (不嫌蔬筍帶本色)

쉰 떡이 타고난 자질 해칠까 걱정하네. (秪恐酸饀傷天質)

법 이룸도 법을 깸도 모두가 열반이니 (成法破法皆涅槃)

바람 우레 한번 박차 더욱 애를 쓰시게나.(一蹴風霆受鞭叱)

그런 뒤에 앞선 두 분과 나란히 셋이 되어(然後上與二公成三人)

나와 늦은 사귐 맺어 교칠 같이 지내보세. (成我晩交如膠漆)

소순기는 나물과 죽순으로 채식만 하는 승려의 본색을 가리킨다. 산도(酸饀) 즉 쉰 떡은 여기서는 수행 외의 시문 창작 같은 속사에 대한 잡다한 관심을 말한다. 혜장이 수행자의 본분을 지켜 시문 창작에 냉담하지만, 진정한 열반 즉 깨달음의 경지는 그런 것을 이미 초월한 상태라고 했다. 그러니 앞서 그대의 스승인 연담이나 청파 대사가 그랬던 것처럼 그대도 이 대열에 참가하여 나와 시로 사귐을 맺는 것이 어떤가 하는 권유였던 셈이다.

다산은 한번 작정하면 될 때까지 밀어붙였다. 다산은 먼저 혜장에게 산중 생활의 흥취를 가지고 시험 삼아 시를 지어보라고 권했다. 혜장이 시큰둥해하자 다산은 기다리지 못하고, 자신이 혜장의 입장이 되어 ‘산거잡흥(山居雜興)’ 20수를 짓고는 이를 혜장에게 보냈다. 시의 서문에 “대개 궁하게 지내게 된 뒤로 언제나 문득문득 절집에서 숨어 지내고 싶은 생각이 나곤 했다. 불법이 좋다는 말이 아니라, 날은 저물고 길이 막힌 신세를 돌아볼 때 시끄럽고 비루한 곳에서 지내면서 닭울고 개짓는 소리를 듣기가 싫어서 저쪽을 선망하게 되었던 것이다.”라며 자기 변명을 했다. 이 20수는 모두 다산이 혜장의 시선에 눈을 고정시켜 대신 지은 것이다.

다산이 하도 야단스레 시를 지으라고 종용하자, 혜장은 마지 못해 같은 운자로 ‘산거잡흥’ 20수를 지어 다산에게 보내왔다. 그 중 제 2수를 소개한다.

주렴 가득 산색은 고요 속에 고운데 (一簾山色靜中鮮)

푸른 나무 붉은 노을 눈에 가득 어여쁘다.(碧樹丹霞滿目姸)

사미에게 부탁하여 차를 끓여 내오니 (叮囑沙彌須鬻茗)

원래부터 머리맡에 지장(地漿) 샘이 있었다네. (枕頭原有地漿泉)

이 연작시 20수가 ‘아암유고(兒菴遺稿)’의 첫머리를 장식했다. 시 속에 사미승에게 차를 끓여 내오라고 했다는 이야기가 눈길을 끈다.

◇차문화 중흥조 다산

두 사람이 처음 만나고 난 얼마 뒤 다산은 혜장에게 걸명시(乞茗詩)를 지어 보냈다. 원래 제목은 ‘혜장상인에게 부쳐 보내 차를 청하다(寄贈惠藏上人乞茗)’란 시다. 이 시는 뜻하지 않게 조선 후기 차문화사에 큰 전환을 이끌어낸 작품이 되었다. 다산은 젊어서부터 차에 흥미가 있었다. 이따금이긴 해도 차를 즐겨 마셨다. 그 시는 이렇다.

듣자니 석름봉 바로 아래에 (傳聞石廩底)

전부터 좋은 차가 난다고 하네. (由來産佳茗)

때가 마침 보리 누름 계절인지라(時當晒麥天)

기(旗)도 피고 창(槍) 또한 돋아났겠다. (旗展亦槍挺)

궁한 생활 장재(長齋)가 습관이 되어 (窮居習長齋)

누리고 비린 것은 생각이 없네. (羶臊志已冷)

돼지고기 닭죽 같은 좋은 음식은 (花猪與粥鷄)

호사로워 함께 먹기 정말 어렵지. (豪侈邈難竝)

더부룩한 체증이 몹시 괴로워 (秪因痃癖苦)

때로 술에 취하면 못 깨어나네. (時中酒未醒)

스님의 숲속 차에 힘을 입어서 (庶藉己公林)

육우의 차 솥을 좀 채웠으면. (少充陸羽鼎)

보시하여 진실로 병만 나으면 (檀施苟去疾)

뗏목으로 건져줌과 무에 다르리. (奚殊津筏拯)

덖어서 말리기를 법대로 해야 (焙晒須如法)

우렸을 때 색깔이 해맑으리라. (浸漬色方瀅)

유배 이후 섭생이 부실하고 활동이 적다 보니, 어쩌다 술을 마시거나 고기라도 먹게 되면 꼭 체증이 와서 흉복통이 뒤따랐다. 시 속에 자신의 병증을 ‘현벽(痃癖)’이라 했는데, 이는 체증이 오래 묵어 뱃속에 돌덩이가 든 것처럼 느껴지는 증세를 말한다. 이런 체기를 내리는 데는 차만한 약이 없었다.

다산이 혜장에게 써준 '견월첩'에 실린 글씨. 聲菴은 고성암을 말하고 紀勝은 빼어난 일을 기록으로 남긴다는 뜻으로, 즉 고성암에서 나눈 교유를 기록했다는 의미다. 정민 교수 제공

다산은 만덕사에 갔을 때 근처 산에 온통 차나무가 자생하는 것을 눈여겨보았다. 물어보니 만덕사의 주산인 석름봉 아래 쪽에는 차나무가 더 무성하다고 했다. 다산은 혜장에게 차를 좀 만들어 보내달라는 부탁을 넣었다. 혜장은 “늦물 차는 벌써 쇠었을까 염려됩니다. 다만 덖어서 말리는 것이 잘 되면 받들어 올리겠습니다”라고 답장을 보냈고, 이후 제자 색성과 함께 차를 만들었다. 하지만 색성이 자기가 만든 차를 다산에게 먼저 주자, 혜장은 자기 것을 따로 주지 않았다. 만든 양이 그다지 많지 않았다는 뜻이다. 다산은 다시 시를 보내 혜장이 만든 것까지 마저 내놓으라고 으름장을 놓았다. 두 사람은 이미 이런 말을 주고받는 것이 어색하지 않을 정도로 허물이 없는 사이로 변해 있었다.

1805년 겨울, 혜장과 색성이 준 차가 다 떨어지자, 다산은 다시 저 유명한 ‘걸명소(乞茗疏)’를 지어 차를 더 보내줄 것을 청했다. 화려한 변려체의 산문으로 차에 관한 각종 고사를 원용해 엮은 이 글은 조선 차문화사의 화려한 부흥을 알리는 신호탄 같은 글이 되었다. 고려조의 은성(殷盛)했던 차문화는 조선조로 접어들며 완전히 쇠락했다. 다산과 혜장의 교유가 잊혀진 차문화를 다시 중흥의 시기로 바꾸는 기폭제로 작용했다.

세 해 뒤인 1808년 다산은 만덕사 너머의 귤동 초당으로 거처를 옮겼다. 이후 매년 직접 수백근의 차를 만들기 시작했다. 또 그의 독특한 구증구포(九蒸九曝), 또는 삼증삼쇄(三蒸三晒) 방식의 제다법이 인근의 대둔사와 보림사 등으로 퍼져나가면서, 종내는 초의차로 이어지는 차문화 중흥의 디딤돌을 놓았다.

정민 한양대 국문과 교수

'독서' 카테고리의 다른 글

| 조선 국왕의 일생 규장각 한국학 연구원 엮음 글항아리 2009년 287쪽 ~3/14 (1) | 2023.04.19 |

|---|---|

| 한국통사 박은식저 김태웅역해 아카넷 2012년 327쪽 ~3/7 (0) | 2023.04.19 |

| 조선 중기 정치와 정책(인조~현종 시기) 한국 역사 연구회 17세기 정치사 연구반 아카넷 2003년 377쪽~2/27 (0) | 2023.04.18 |

| 유배, 권력의 뒤안길 전웅 저 청아출판사 2012년 3쇄 339쪽 ~2/22 (0) | 2023.04.18 |

| 조선 후기 문화의 중흥과 사회의 변동 김종성 저 문예마당 2004년 239쪽 ~2/14 (0) | 2023.04.17 |